1.引言

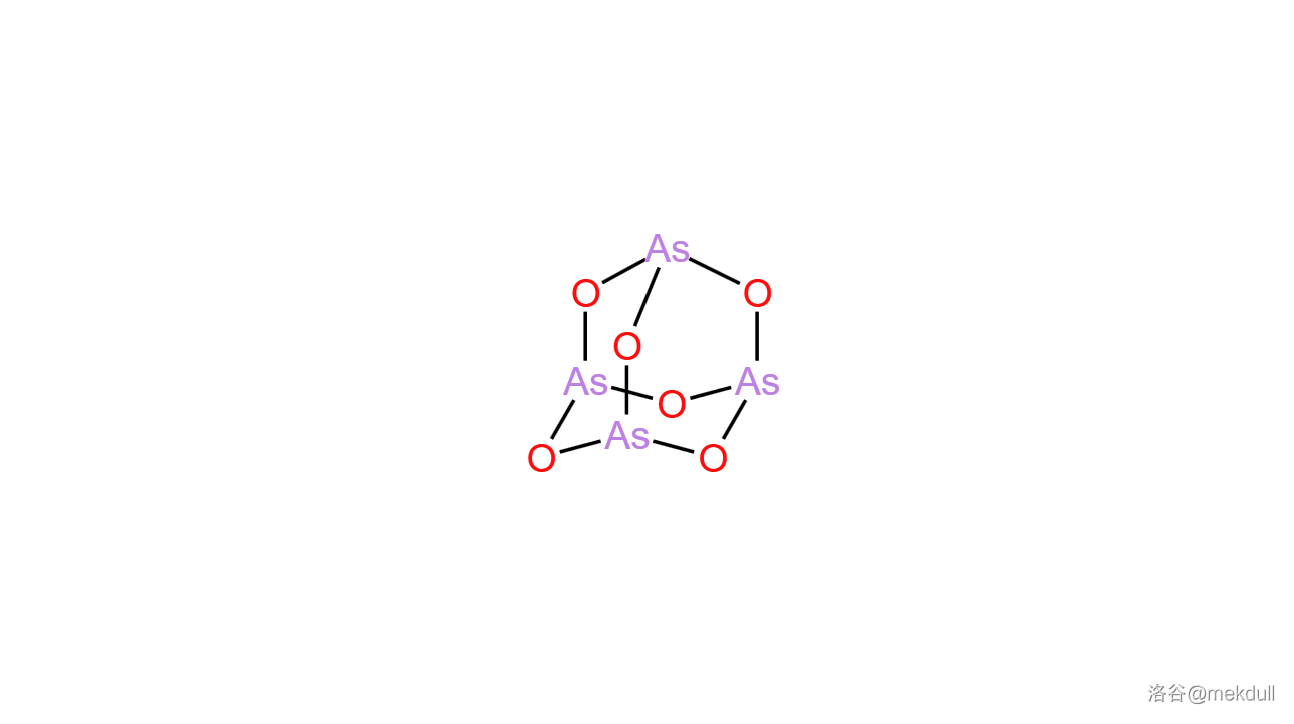

提起“毒”这个字,你首先想到的是什么?是砒霜(化学名三氧化二砷,

(上图:

上述三种毒药中,最毒的当属氰化钾,大约

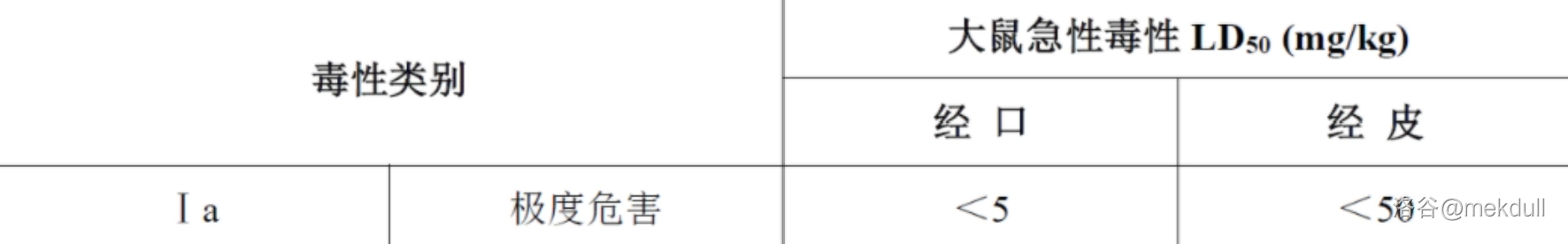

想要成为极毒物质,标准自然是很高的——必须达到口服

(注:世界上不同的国家对于“极毒”的标准是不同的,甚至同一个国家在不同时期的标准也不尽相同。本文中采用上图所示的标准)

或许有人认为,这么毒的物质在这个世界上肯定是凤毛麟角,掰手指头都能数的清。但可惜,事实并非如此。在下文中,你会看到很多这样的极毒物质(当然不可能是全部),以及这些物质背后的故事。当然,我们还需要声明以下几点:

- 放射性毒性由于争议较大,在本文中不予讨论。即,所有放射性物质都不会出现在下文中;

- 气态物质的毒性单位与固(液)态物质不同,故下文的排名中没有涉及;

- 下文中排名的大致标准是大鼠急性毒性

- 文中尽量采用了口服毒性数据,但部分物质没有见到口服数据(尤其是最后几个毒性最强的),会特别标注。这会影响排名的严谨性,还请见谅。

那么现在,欢迎来到毒物世界的顶峰。

2.正文

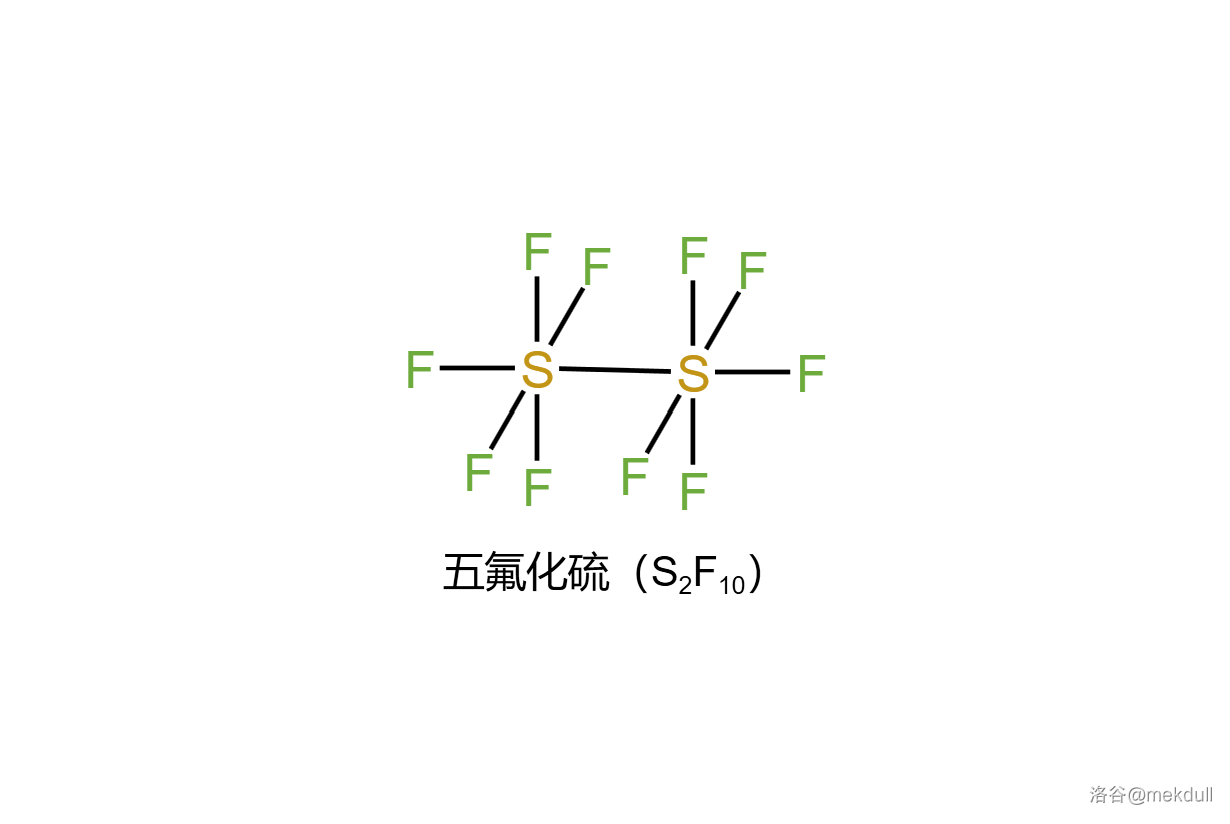

Top27:五氟化硫

名称:五氟化硫

化学式:

毒性:

类别:无机化合物,氟化物

来源:人类制造

作为这篇文章介绍的第一种极毒物质,五氟化硫(其实叫它十氟化二硫更为准确)可谓是“卡线”进的榜单。它是常见的硫氟化物中最毒的一个,远胜于剧毒的四氟化硫(

五氟化硫在常温下为液体,但在

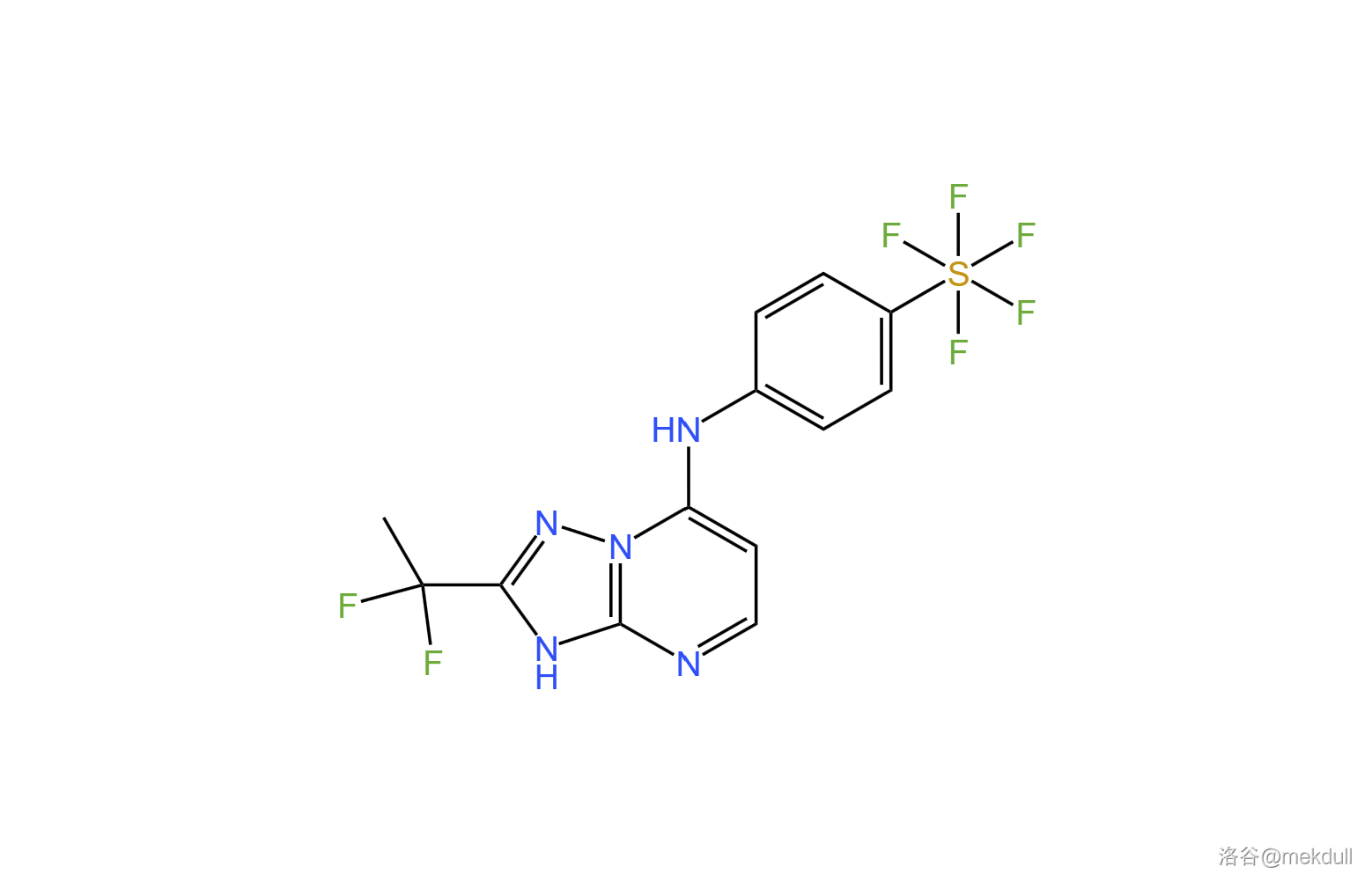

但是,它也是一把双刃剑,一念杀生,一念救生。五氟化硫及其衍生物在有机合成,尤其是一些药物的合成中具有重要的地位。它可以在有机物中引入五氟硫基(

(上图:一种正在临床试验的新型抗疟疾药物

截至目前(

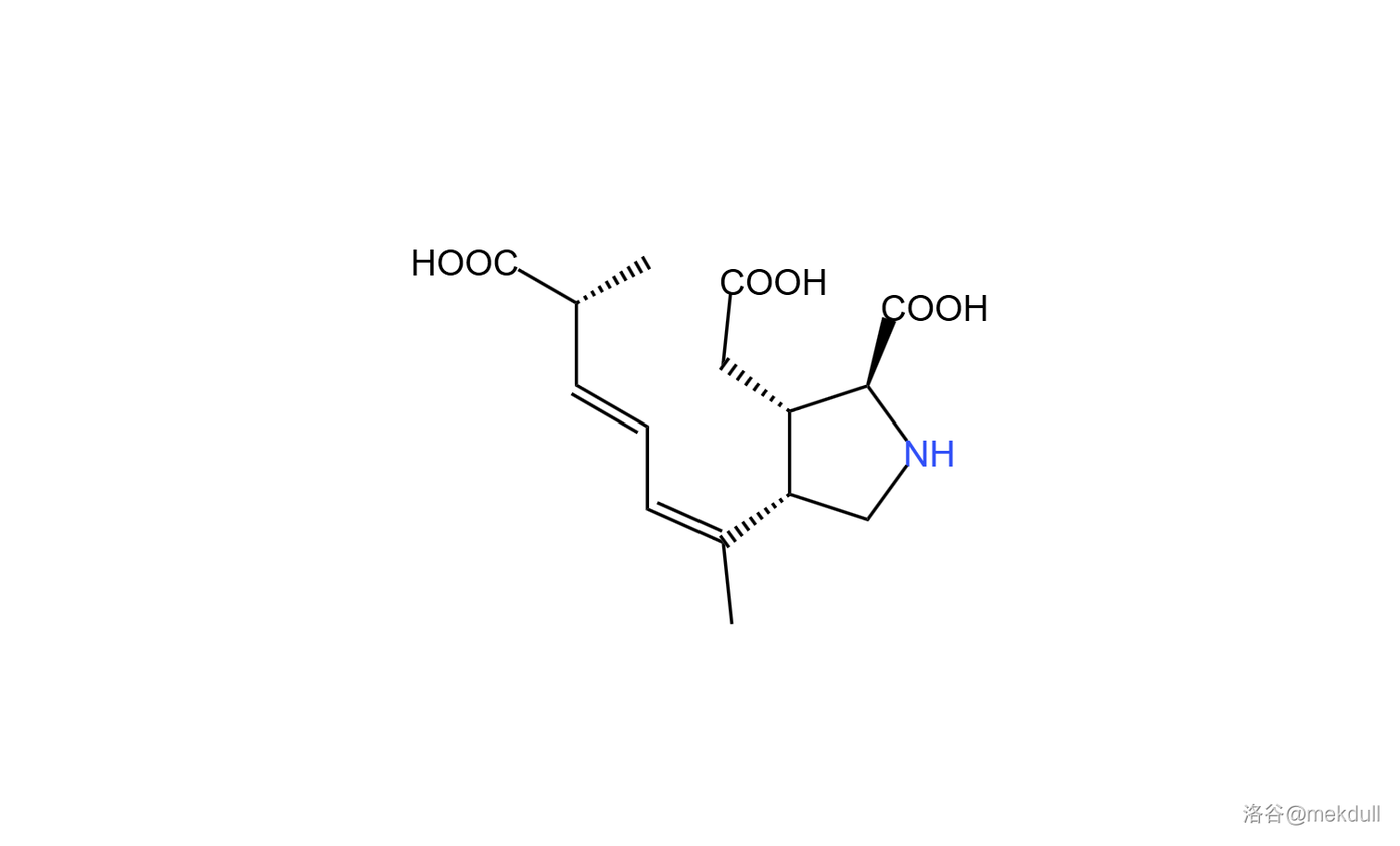

Top26:软骨藻酸

名称:软骨藻酸

化学式:

毒性:(注:争议较大)

类别:有机化合物,天然产物,非蛋白氨基酸,遗忘性贝毒

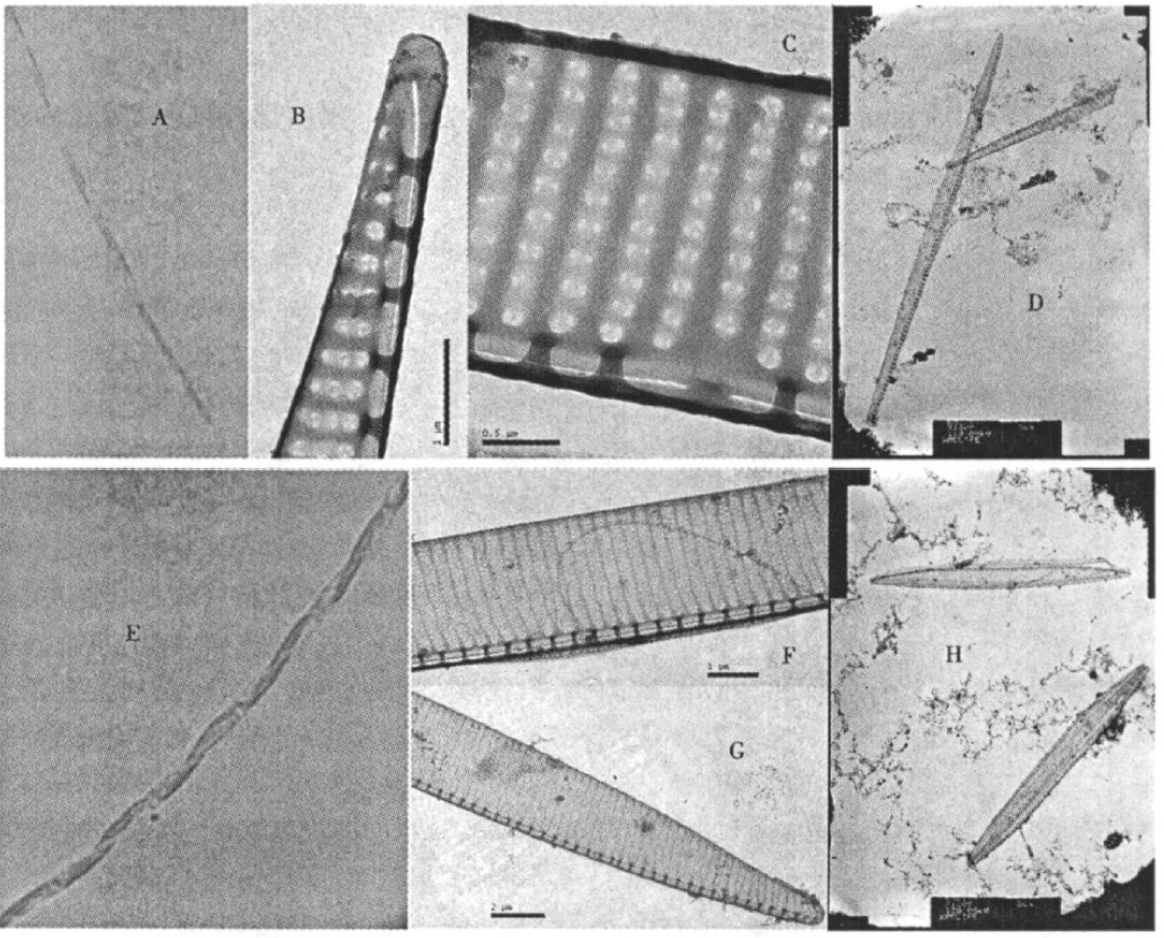

来源:菱形藻属的部分物种,如多列拟菱形藻

分类学地位:真核域,色藻界,淡色藻门,硅藻纲,羽纹硅藻目,菱形藻科,菱形藻属

软骨藻酸是这篇文章涉及的第一种天然产物,由一类硅藻产生,并可以随食物链富集。它具有氨基酸的结构,但并不是那二十多种构成蛋白质的通用氨基酸之一,因此属于非蛋白氨基酸。

它是一种神经毒素,依靠着氨基酸结构瞒天过海。它可以直接作用于谷氨酸受体,在一系列操作之后导致神经细胞钙离子超载,最终导致其死亡。由于它尤其喜欢作用于海马体导致记忆损害,加之容易富集在一些贝类体内,因此也被归类为遗忘性贝毒。

与下文你将看到的很多毒物不同,软骨藻酸的热稳定性比较好,因此简单的烹调一般无法彻底消除它,只能依靠有关部门的定期检测来规避中毒风险。好在,产毒的拟菱形藻主要分布在美洲和澳洲附近海域,而中国还没有软骨藻酸导致的大规模中毒报道。

(上图:一些拟菱形藻的显微镜图谱)

世界大规模软骨藻酸中毒事件的不完全统计

,加拿大德华王子岛东海岸,产毒藻为多列拟菱形藻,超过 人中毒, 人死亡;

,加拿大东海岸,产毒藻为伪优美拟菱形藻,中毒人数无准确数据;

,美国太平洋海岸连续爆发赤潮,产毒藻为澳洲拟菱形藻,中毒人数难以计量;

,美国东海岸赤潮,产毒藻为毒拟菱形藻,中毒人数无准确数据;

,日本从美国进口的海产品中检测出软骨藻酸(注:是中毒事发之后检测出来的),中毒人数无准确数据;

,墨西哥,产毒藻不明,中毒人数无准确数据;

,美国加利福尼亚州中部地区,产毒藻不明,中毒人数无准确数据。

Top25:密执毒素(欧瑞香酯)

名称:密执毒素

又名:欧瑞香酯

化学式:

毒性:

类别:有机化合物,天然产物,植物毒素

来源:密执属(即欧瑞香属)的部分物种,如二月瑞香

分类学地位:真核域,植物界,被子植物门,双子叶植物纲,锦葵目,瑞香科,密执属

密执毒素是本文涉及的第一种植物毒素。它是一种复杂的多元并环类化合物,具有一个酯结构和一个环氧结构。这种物质的热稳定性并不好,以至于需要在

制造这种毒素的是一些瑞香科欧瑞香属的物种(注:中国常见的瑞香基本属于瑞香属,没有制造这种毒素的能力)。它们大多分布于欧洲,由于长得漂亮而被当作观赏植物栽培。下图中的就是代表物种二月瑞香:

虽然密执毒素的不稳定性使得其罕有中毒事件的报道,但毕竟毒性摆在那里,如果在当地真的碰见了长得像瑞香的植物,还是要记住:这种植物可远观而不可亵玩。

此外,近年的一些研究表明,密执毒素具有抗癌、抗白血病的能力(其实不少植物毒素都有类似功能),相应的机理破解和药物研发工作正在进行中。

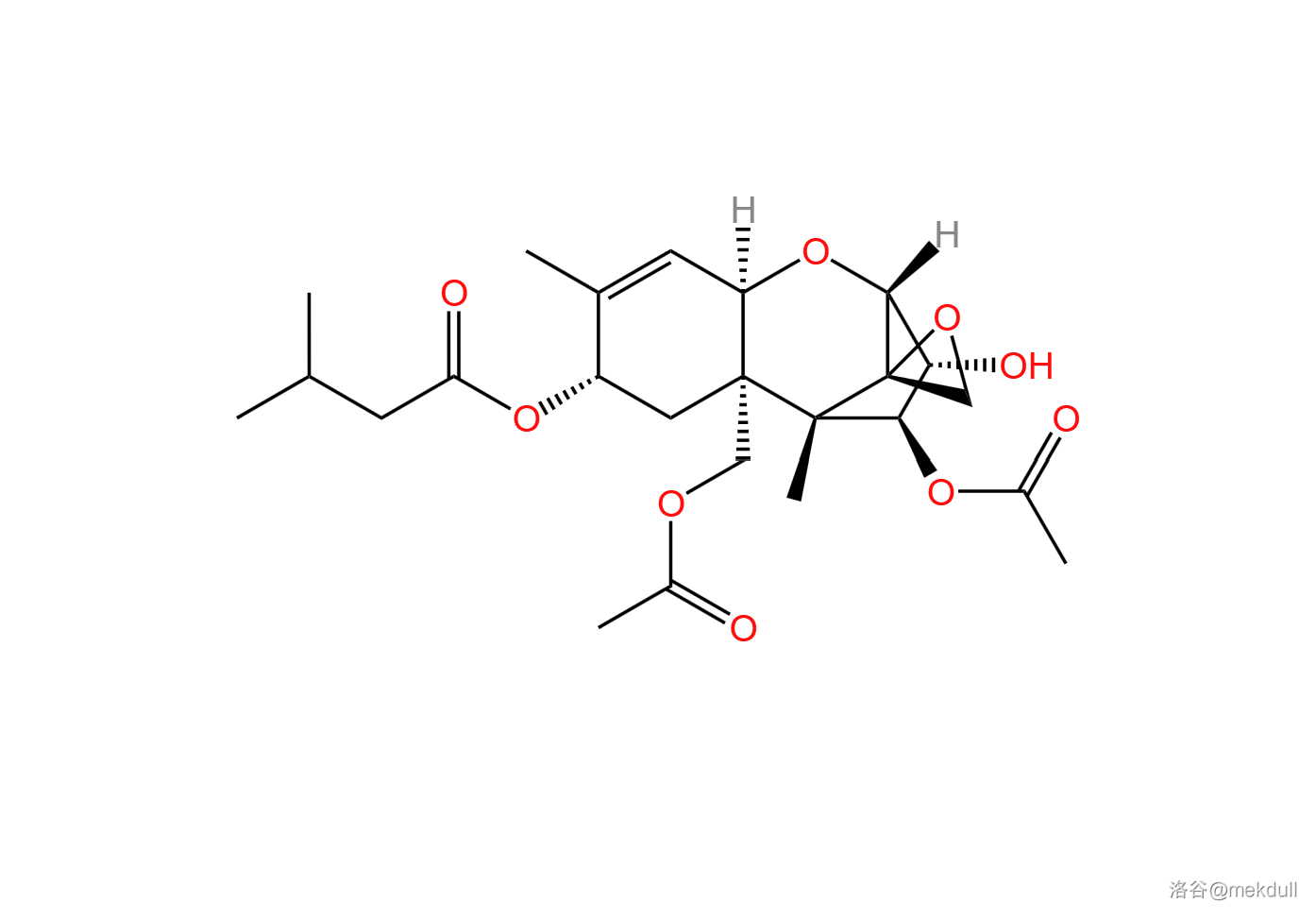

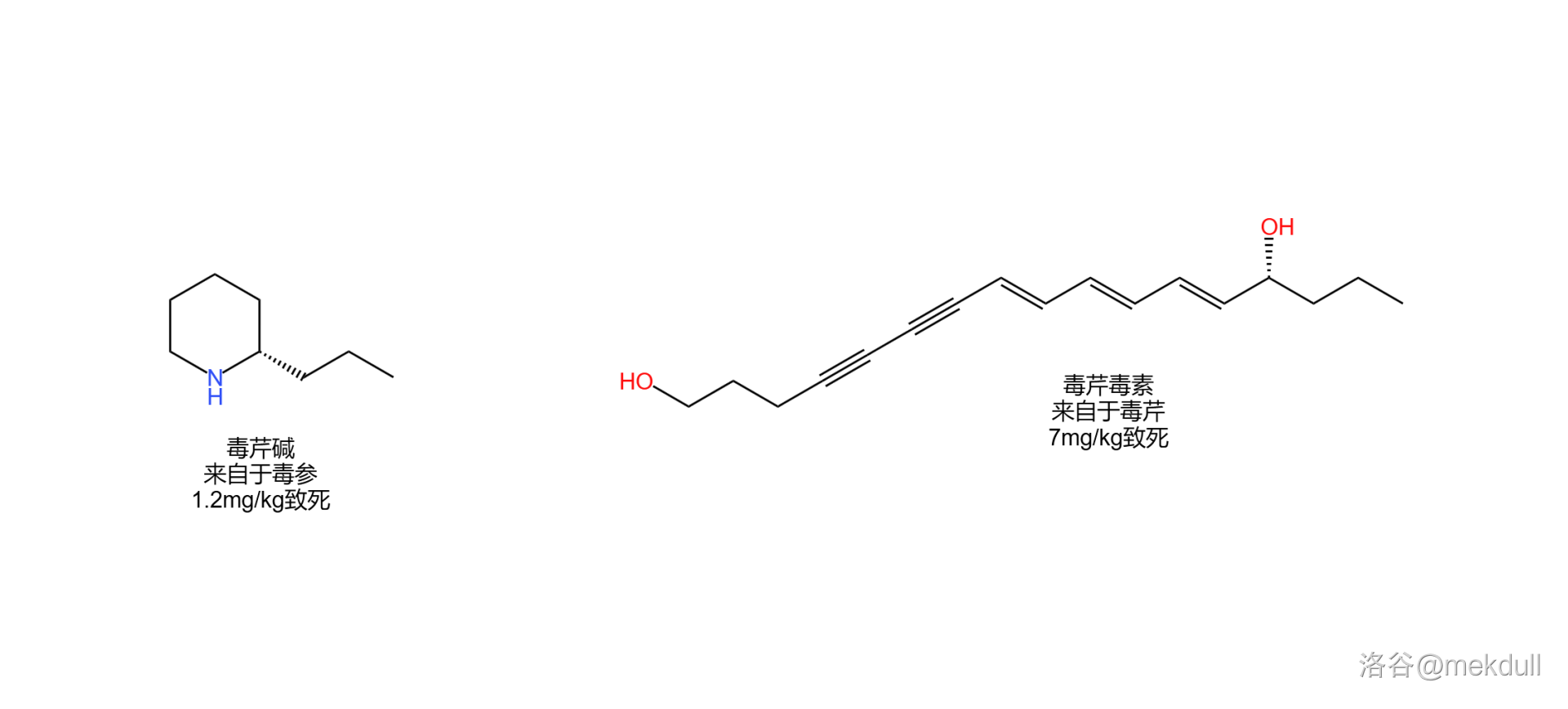

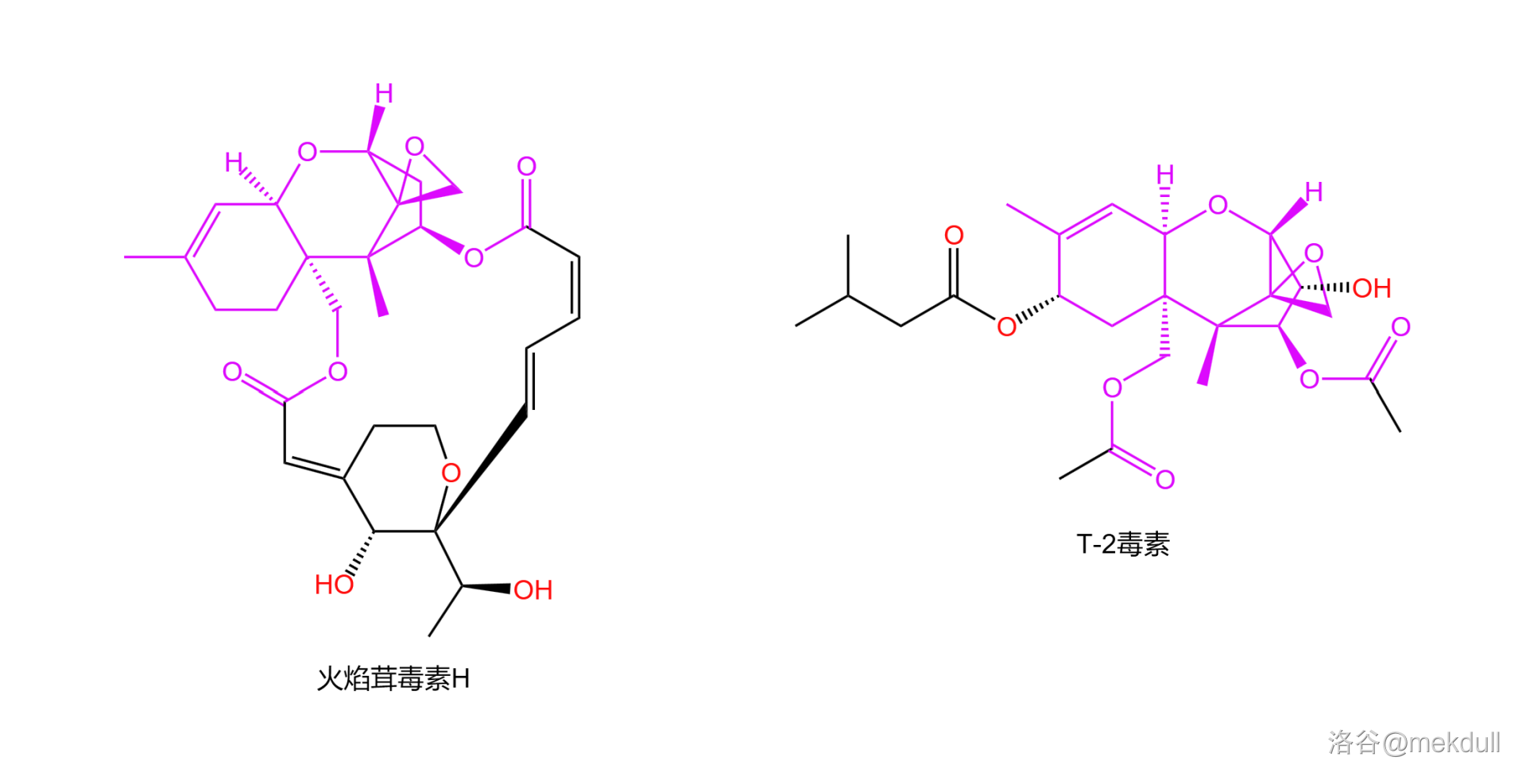

Top24:T-2毒素

名称:T-2毒素

化学式:

毒性:

类别:有机化合物,天然产物,真菌毒素,倍半萜烯类物质

来源:镰刀菌属的部分物种

分类学地位:真核域,真菌界,子囊菌门,粪壳菌纲,肉座菌目,瘤痤孢科,镰刀菌属(注:镰刀菌形态极其多变,其分类学地位有很多种说法,目前国际上还存在至少种不同的分类方法,具体还请参见该方面论文与著作)

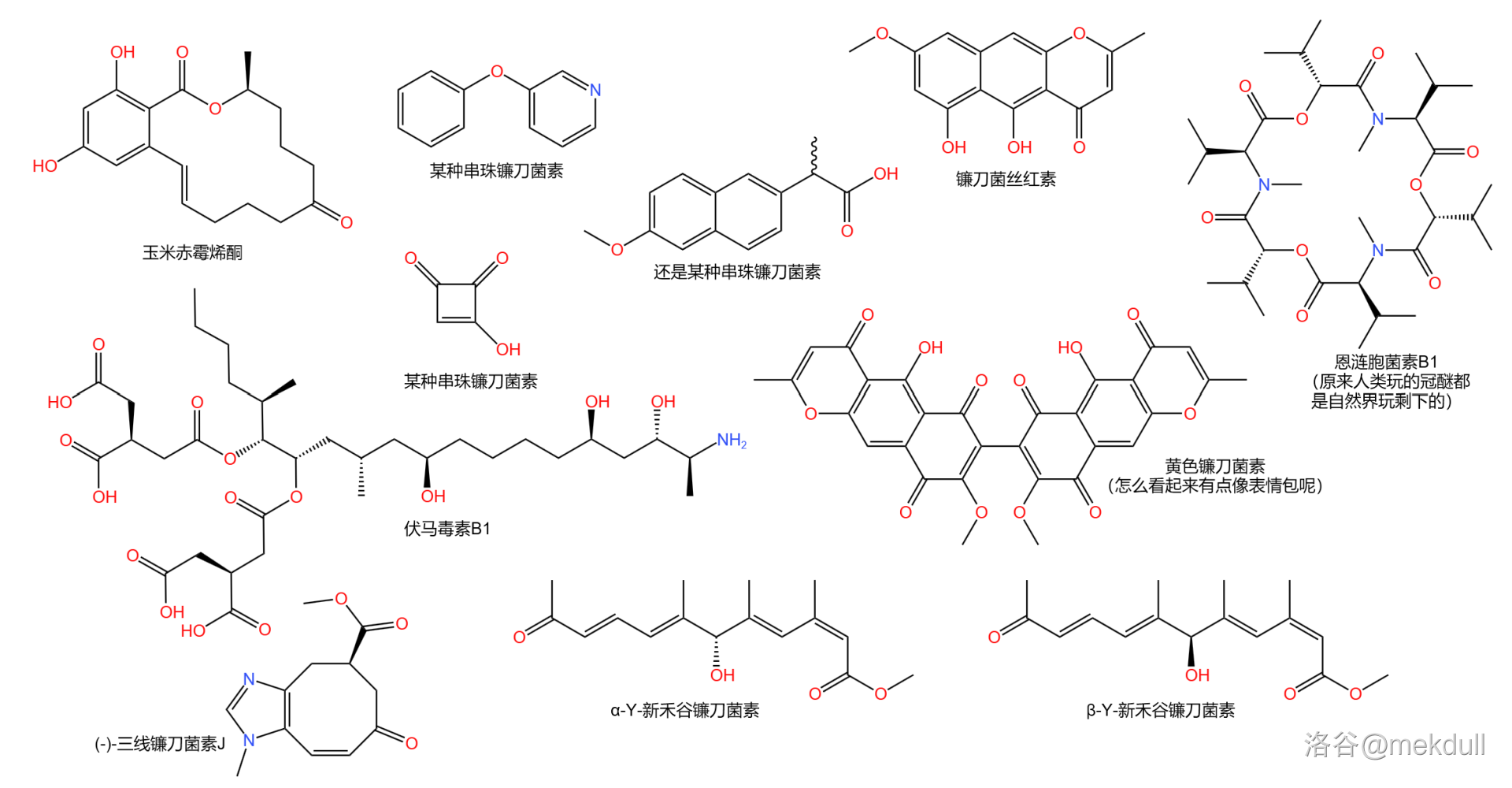

在这些毒素中,

简单来说,

(上图:某种镰刀菌的显微照片)

虽然这种如同“绝命毒师”一般的镰刀菌看起来非常邪恶,但不可否认的是,它们在土壤生态系统中也是重要的一环。有些镰刀菌可以寄生昆虫(比如嗜蚧镰孢),用同样的毒素把害虫杀死。目前,我们已经可以用某些温和的镰刀菌治理虫害或是净化土壤(比如某些镰刀菌会代谢多环芳烃),而更进一步地利用这些镰刀菌估计也只是时间问题。

Top23:亚稀褶红菇毒素

名称:亚稀褶红菇毒素

简称:红菇素

化学式:

毒性:

类别:有机化合物,天然产物,真菌毒素,蘑菇毒素

来源:亚稀褶红菇

分类学地位:真核域,真菌界,担子菌门,伞菌纲,红菇目,红菇科,红菇属,亚稀褶红菇

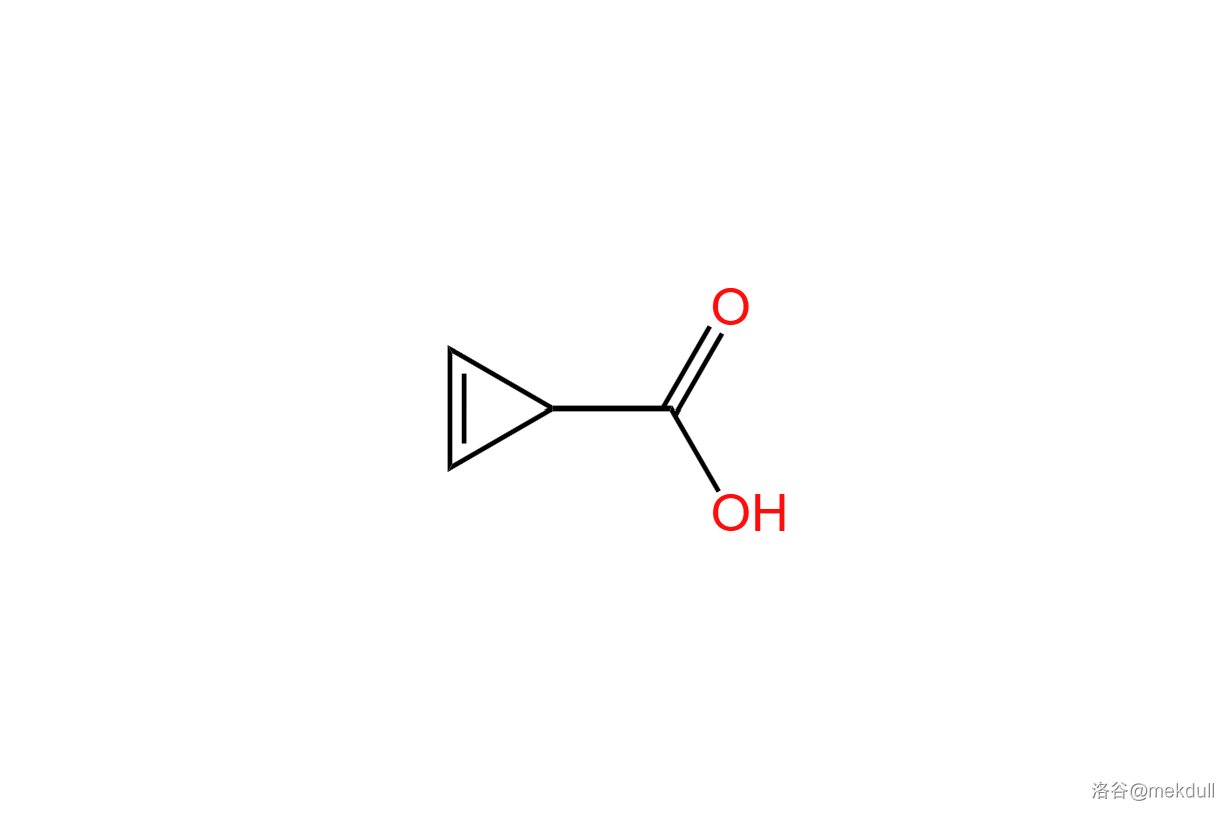

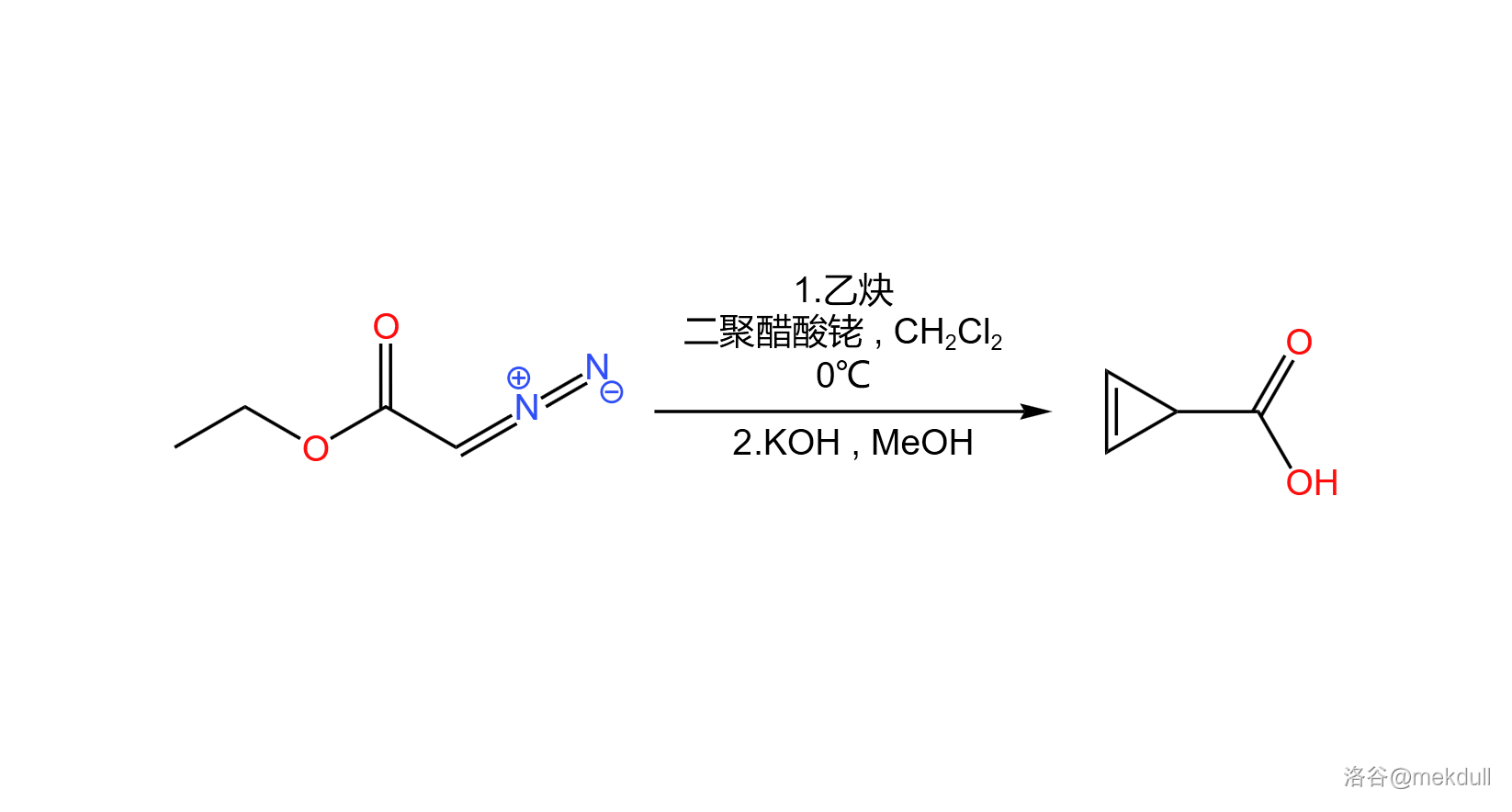

这应该是本文中涉及到的结构最简单的毒素了,以至于它的大名——亚稀褶红菇毒素都没有其化学名称环丙-2-烯甲酸来的简洁(更加常用的是它的简称红菇素)。这种物质来源于一种毒蘑菇——亚稀褶红菇,主要分布于“菌子天堂”中国云南。

作为红菇属唯一的极毒蘑菇,亚稀褶红菇与同属的可食用菌稀褶红菇只差了一个子,且外观极为相似,难以分辨。加上超过

(上图:混在一起的亚稀褶红菇、稀褶红菇与密褶红菇,相信你也分辨不出来哪个有毒)

亚稀褶红菇毒素虽然具有一个张力极大的环丙烯结构,但它却具有相当不错的热稳定性,因此将亚稀褶红菇烧熟并不能使毒性完全失活。这种奇妙的结构自然引起了科学家的注意,但直到目前,也没有人说得清楚它为什么具有如此高的毒性。

从症状来看,食用亚稀褶红菇后短时间内就会表现出恶心、呕吐、腹泻等胃肠道症状,严重者随后会出现严重的电解质紊乱以及横纹肌溶解,最终因急性肾功能衰竭或呼吸衰竭而死亡。由于发病速度很快,往往送到医院时就已经无法抢救。目前,在化学合成法的加持之下,对该毒素的毒理研究正在全力进行中,也希望人类能够早日找到这种毒蘑菇的解药。

Top22:六甲基乙锡烷

名称:六甲基乙锡烷

化学式:

毒性:

类别:有机金属化合物,有机锡化合物

来源:人类制造

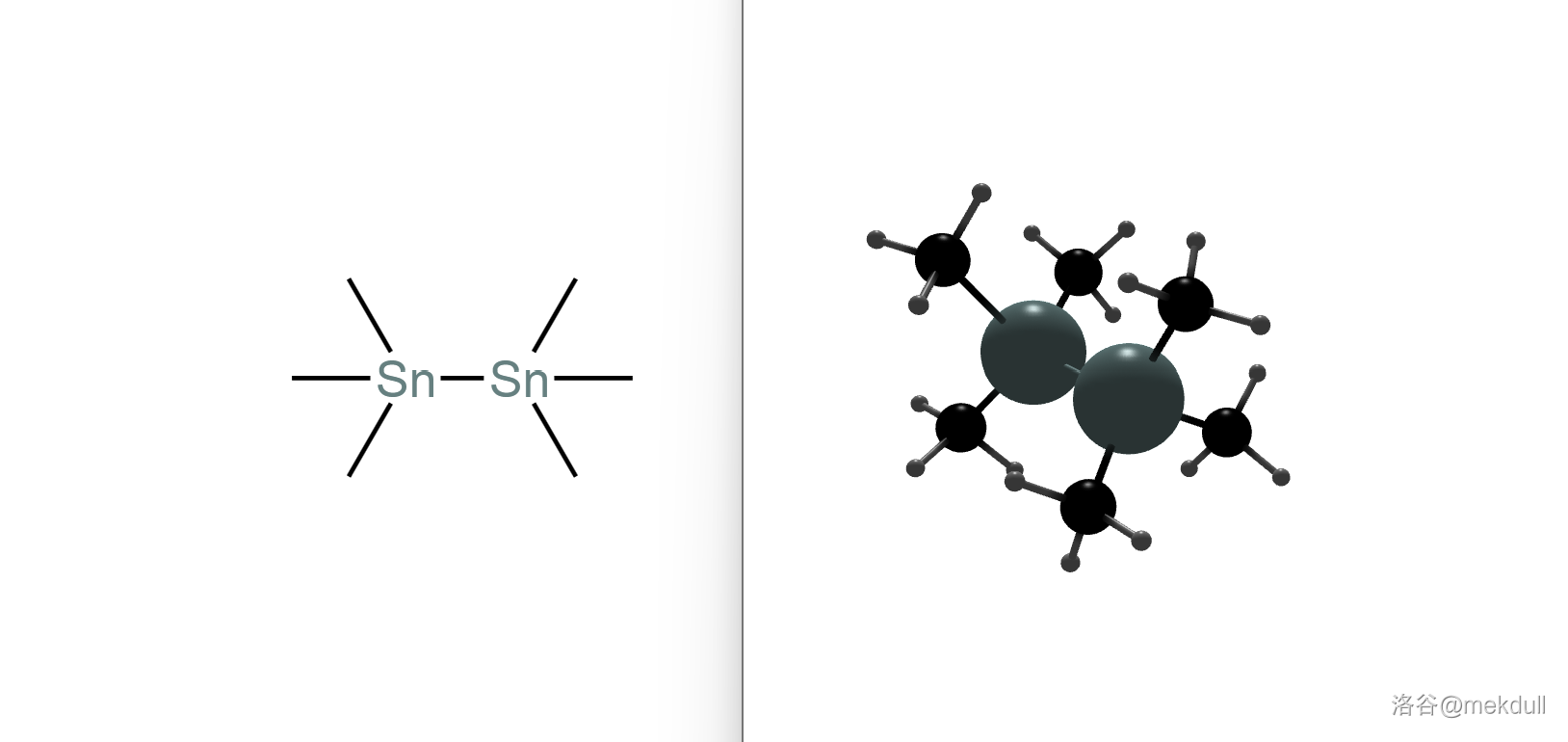

终于,排行榜上又来了一个人类制造的极毒物质。作为名声在外的有机锡化合物中的一员,继承了这个家族的“光荣传统”。事实上,包括金属羰基化合物、烷基金属化合物在内的大多数有机金属化合物都是剧毒乃至极毒的物质,而六甲基乙锡烷只是一个代表而已。

虽然毒性很高,但六甲基乙锡烷却绝对算得上是常用的有机化学试剂。它可以作为催化剂、防腐剂、自由基反应引发剂,也是

(上图:在

但是,有机锡也曾在历史上酿成过惨剧。金属锡在史前就被人类发现和使用,几千年下来,人们自然以为锡是安全的。确实,无机锡化物毒性一般不高(就算高也不是锡作为毒性核心),但这个规律对于有机锡,不好意思,并不成立。

世界大规模有机锡中毒与环境污染事件的不完全统计:

年,法国斯特利农事件,使用有机锡化合物治疗皮肤病,造成了所有病人中毒, 的病人死亡;

年之前,世界范围内广泛使用有机锡化合物做船底防污漆,但后续研究发现有机锡化合物会对海洋环境造成极大破坏,因此在 世纪 年代时被禁止。但此时,有机锡对海洋的污染已经持续了几十年;

年之前,有机锡广泛用于塑料稳定剂,因此而造成的中毒事件不胜枚举。如今,有机锡稳定剂的应用已经被严格限制;

年,江西省赣州市会昌县,由于猪油和化工油混装导致 人有机锡中毒, 人死亡;

年,江西省赣州市定南县、龙南县,由于猪油和化工油混装导致 人有机锡中毒, 人死亡,即当年震惊全国的赣南毒猪油案,主犯被判死缓。

(这剧本简直和最近的煤油食用油混装事件一模一样)

虽然我们目前仍不是很了解有机锡化合物的毒理,但可以肯定的是,它与大多数重金属的毒性机理不一样。有机锡是一种神经毒素,可以直接作用于神经中枢(和铅化合物很像,毕竟是同族元素),导致神经元大量死亡,最终大脑崩溃;而六甲基乙锡烷则更胜一筹,它是一种自由基毒素。简单来说,由于结构中有一根不稳定的

目前,由于应用太广,有机锡在化学化工中还很难被完全代替。但是,那么多惨痛的教训已经让我们开始重视它的毒性问题,并希望能早点淘汰像有机锡这样危险的试剂。

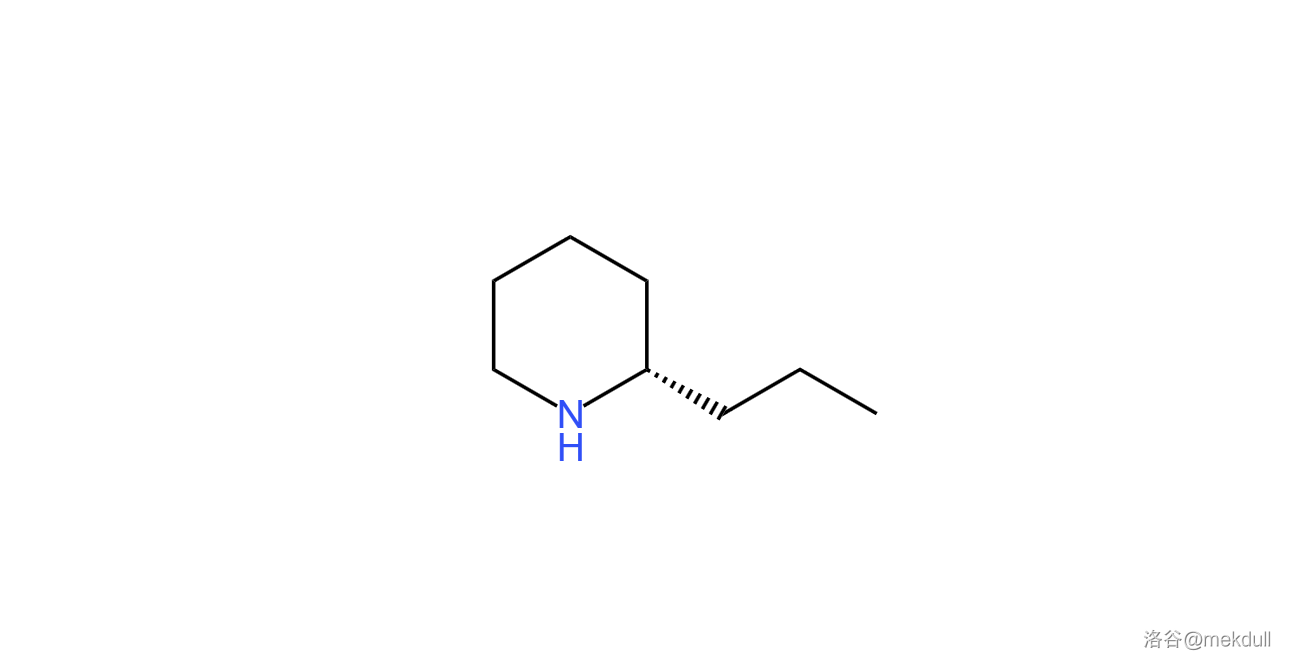

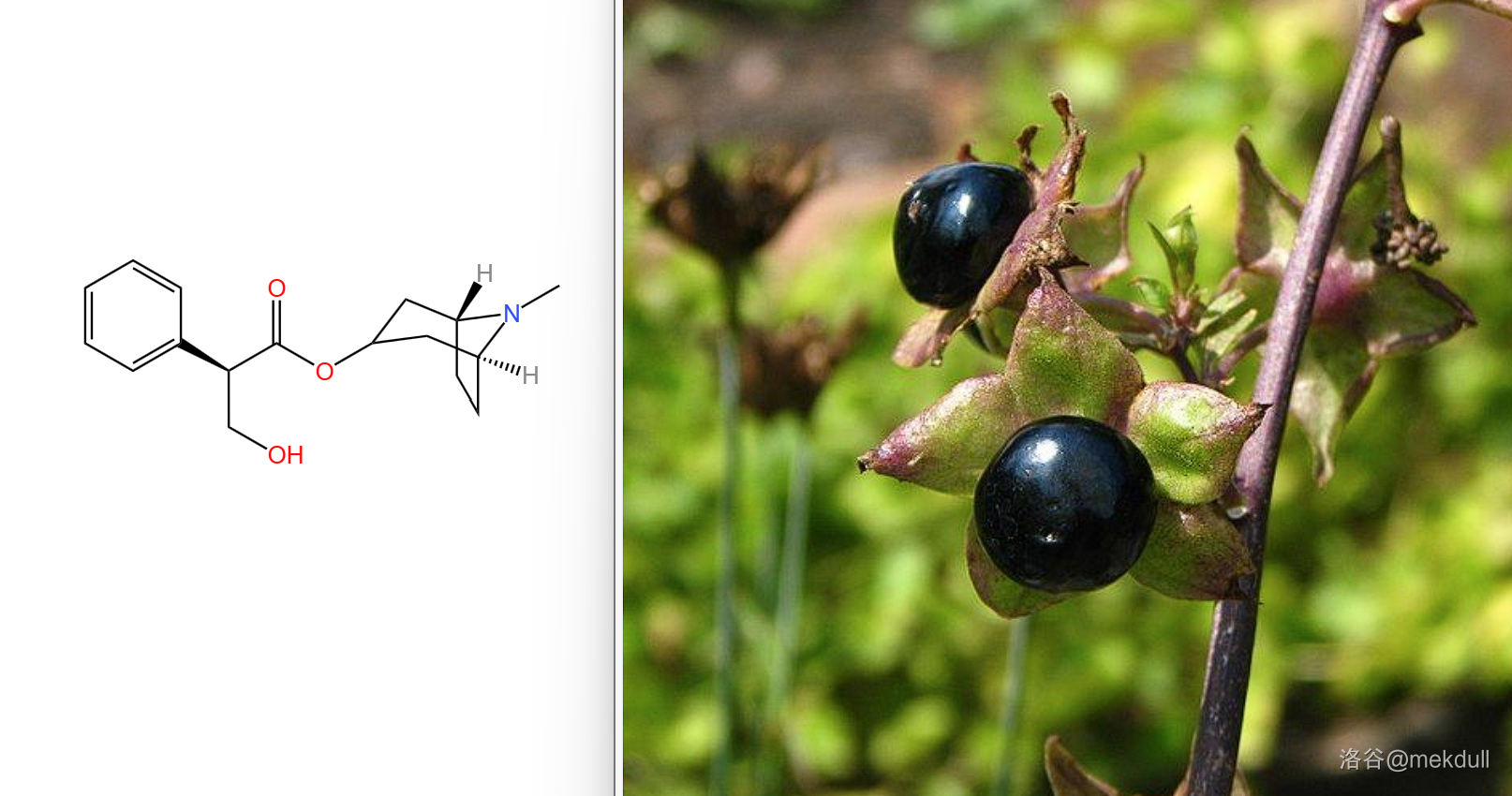

Top21:毒芹碱

名称:毒芹碱

化学式:

毒性:(人类毒性数据)

类别:有机化合物,天然产物,植物毒素,生物碱

来源:毒参属的部分物种,如毒参

分类学地位:真核域,植物界,被子植物门,双子叶植物纲,伞形目,伞形科,毒参属

与亚稀褶红菇毒素类似,毒芹碱也是一种秉持着“极简主义”的毒物,以至于我们有时候干脆直接称呼它为S-2-丙基哌啶 。它属于一类被称为生物碱的物质。顾名思义,这些物质含有

或许有些仔细的读者已经注意到了,在上方的毒物名片中,毒芹碱来源于一类被称为毒参的植物。作为同科不同属的植物,毒参与真正的毒芹长得很像(堪称是后者的A货高仿),因此被古人搞混起了这个张冠李戴的名字。真正的毒芹主要依靠另一种被称为毒芹毒素的物质杀死取食它的动物,两者结构可谓截然不同:

历史上最著名的有关毒芹碱的事件当属苏格拉底之死。据记载,公元前

(上图:世界名画《苏格拉底之死》)

在周边的人看来,服用毒参汁液给了苏格拉底最后的体面,因为他死得非常平静。但事实上,毒芹碱作为一种神经毒素,主要依靠阻断神经兴奋传递发挥毒性。这其实会给人带来极大的痛苦,因为此时你的呼吸会被强制中断,最终活活憋死,只不过由于全身肌肉麻痹,嘴巴也无法正常说话,所以在群众看来你会“死得很平静”。

由于结构简单,毒芹碱也是最早被人类合成的生物碱(当时甚至连手性的概念都很模糊,所以试剂合成出来的是外消旋体)。最近,人们发现毒芹碱具有抗痉挛的生理作用,或许在将来,它能以另一种身份出现在我们眼前。

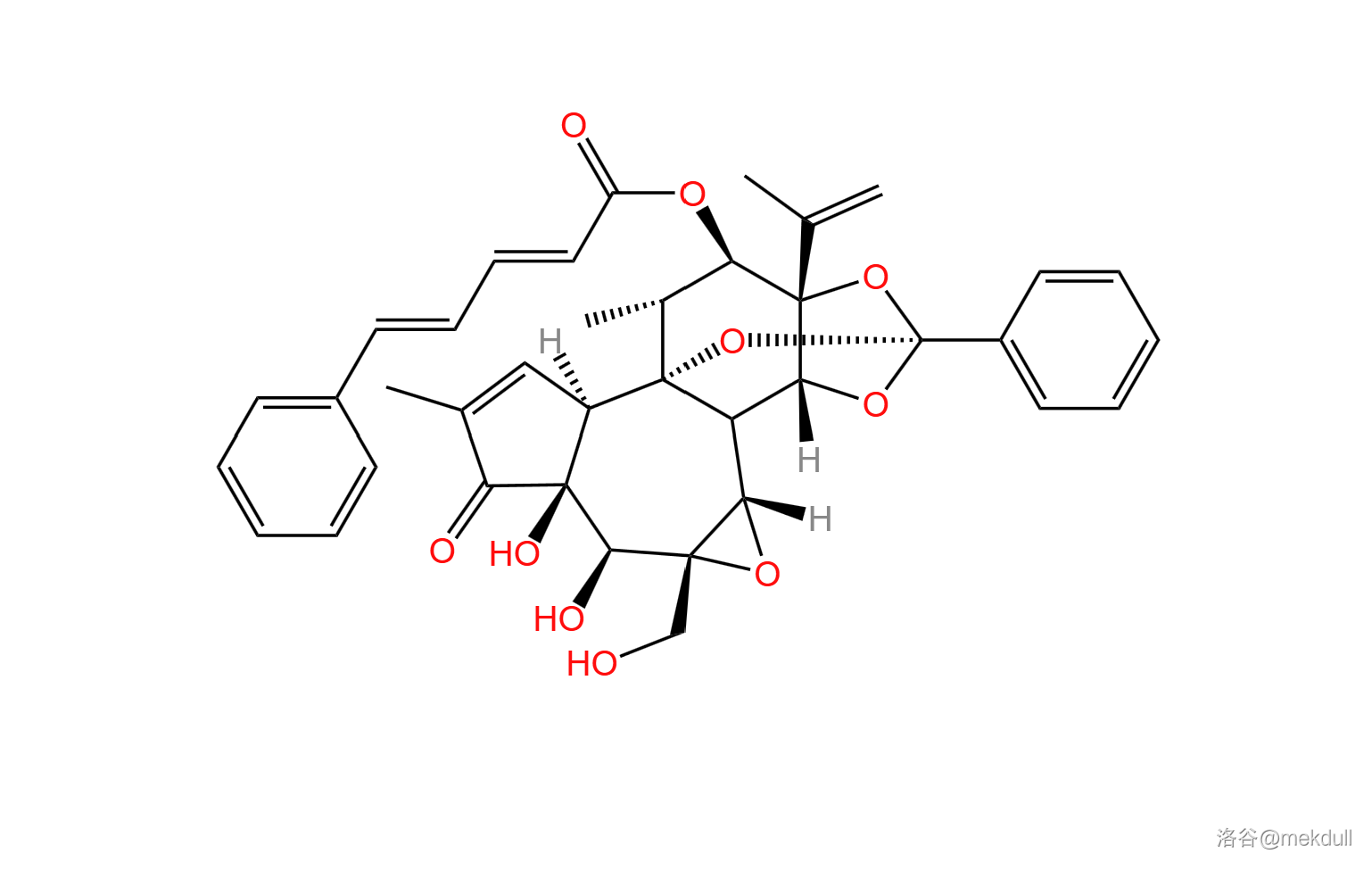

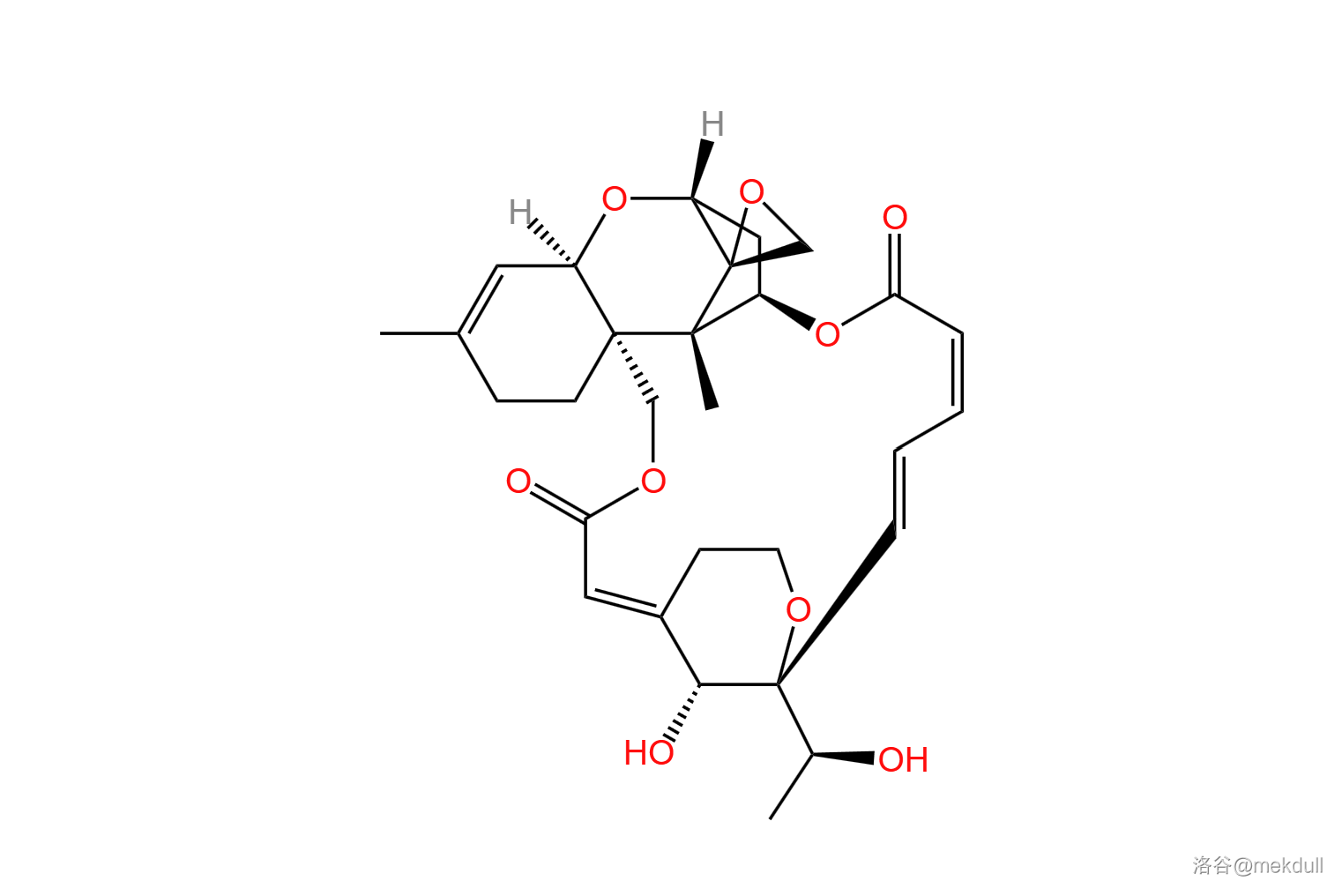

Top20:火焰茸毒素H

名称:火焰茸毒素

化学式:

毒性:

类别:有机化合物,天然产物,真菌毒素,蘑菇毒素

来源:火焰茸(学名红角肉棒菌)

分类学地位:真核域,真菌界,子囊菌门,粪壳菌纲,肉座菌目,肉座菌科,肉棒菌属,火焰茸

火焰茸毒素H是已知毒性最强的蘑菇毒素之一,自然的,其幕后正主火焰茸(学名红角肉棒菌)也是已知毒性最强的蘑菇之一。这种毒素对于几乎所有高等动物、高等植物都具有极强的毒性,也曾经被当作备选的化学武器。

仔细观察这种物质,你会发现它的左上部分与之前讲过的

(上图:火焰茸毒素H与

火焰茸的实物长下面这样,有人形容它像“恶魔之手”,可谓十分贴切。你可能回想,这种蘑菇一看就不是什么好货色,为什么会有人误食呢?事实上,有很多中毒案例都是由于采摘者把它当作了名贵的冬虫夏草而引起(其实也很难理解,冬虫夏草是寄生昆虫的,而火焰茸是长在地上的,能搞错属实离谱)

最近的分子生物学研究证明,火焰茸与镰刀菌(就是产生

火焰茸在食用后约十分钟就会出现中毒反应。一开始是呕吐腹泻等消化系统症状,然后会出现目眩、手脚麻痹、呼吸衰竭、语言障碍、造血功能障碍等许多复合症状,死亡率极高。虽然火焰茸中毒的案例基本都发生在日本,但近年来,中国某些地区也发现了火焰茸的踪迹。当然,我们也没必要恐慌,因为火焰茸的毒素几乎无法通过皮肤吸收,因此只要不误食,基本就没有中毒的风险。

Top19:蓖麻毒素

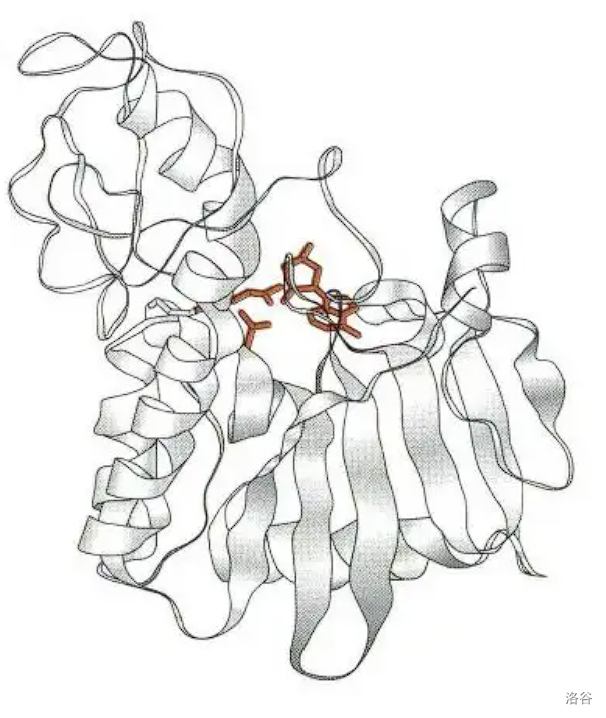

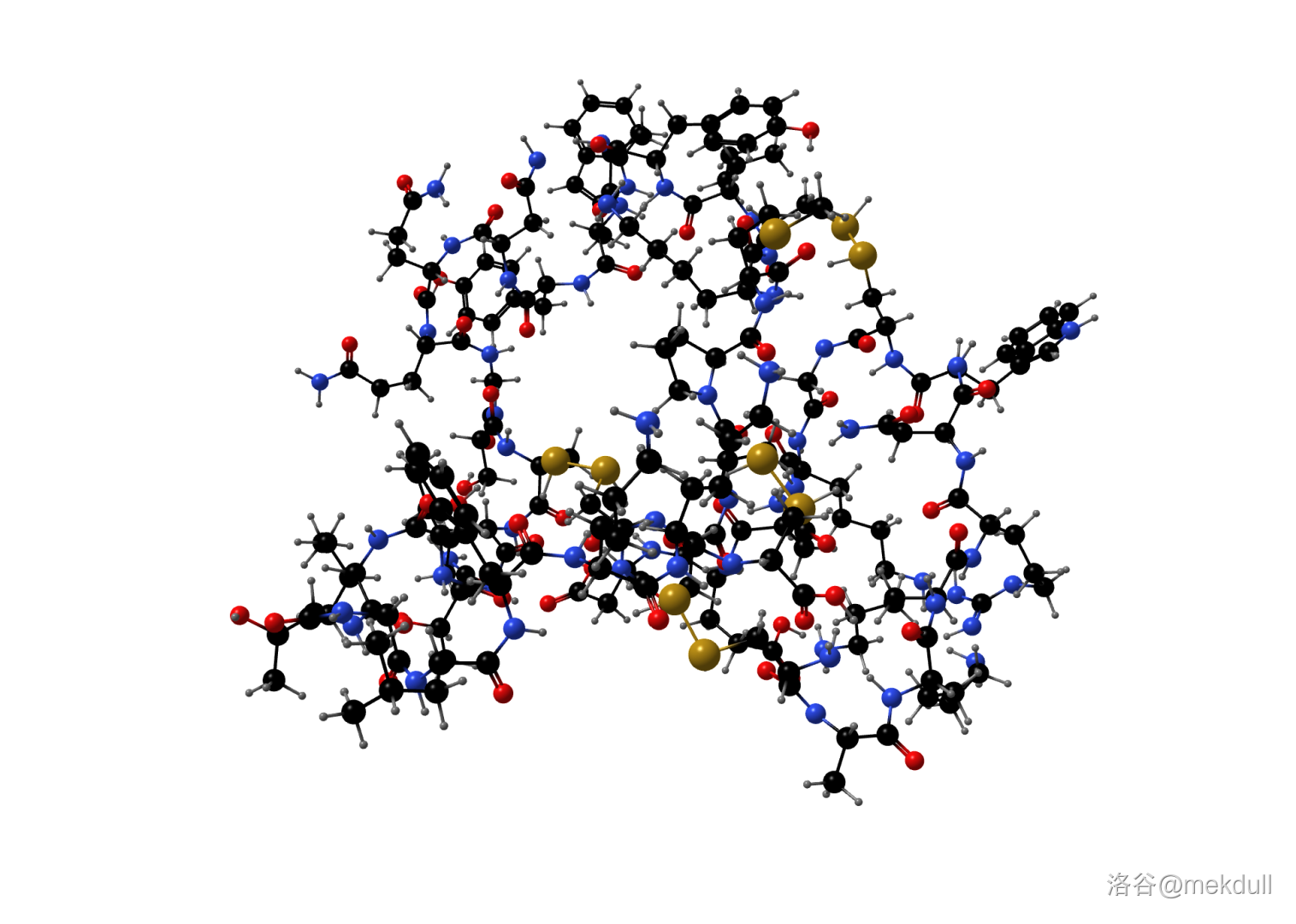

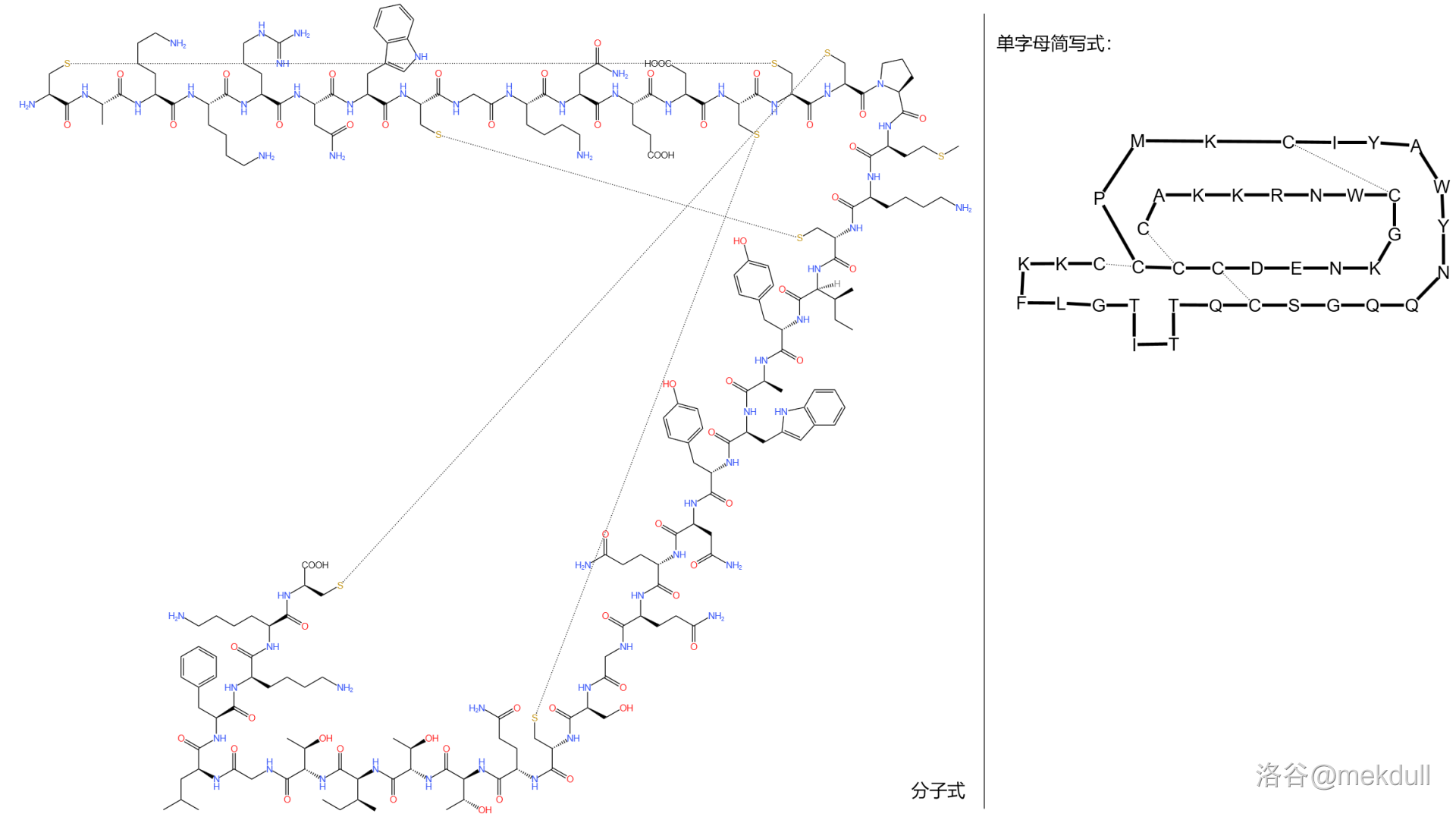

(注:上图所示结构中,蓝色为蓖麻毒素

名称:蓖麻毒素

分子量:约

注:大分子蛋白质毒素的具体结构图无法展现

毒性:(人类毒性数据,有争议)

类别:有机化合物,天然产物,植物毒素,蛋白毒素

来源:蓖麻

分类学地位:真核域,植物界,被子植物门,双子叶植物纲,金虎尾目,大戟科,蓖麻属,蓖麻

蓖麻毒素(

首先,蓖麻毒素虽然毒性猛烈,但中毒后并不会一下子就死掉,而是会在身亡前经历

(上图:大戟科(这个科简直是被子植物中的毒王)植物蓖麻。蓖麻毒素主要存在与其种子,即蓖麻籽当中)

然后是致死剂量的问题。有些营销号吹嘘说蓖麻毒素

蓖麻毒素的作用机理已经被人类研究得很透彻了。简单来说,它是一种核糖体失活蛋白。蓖麻毒素有两条肽链:

(上图:蓖麻毒素

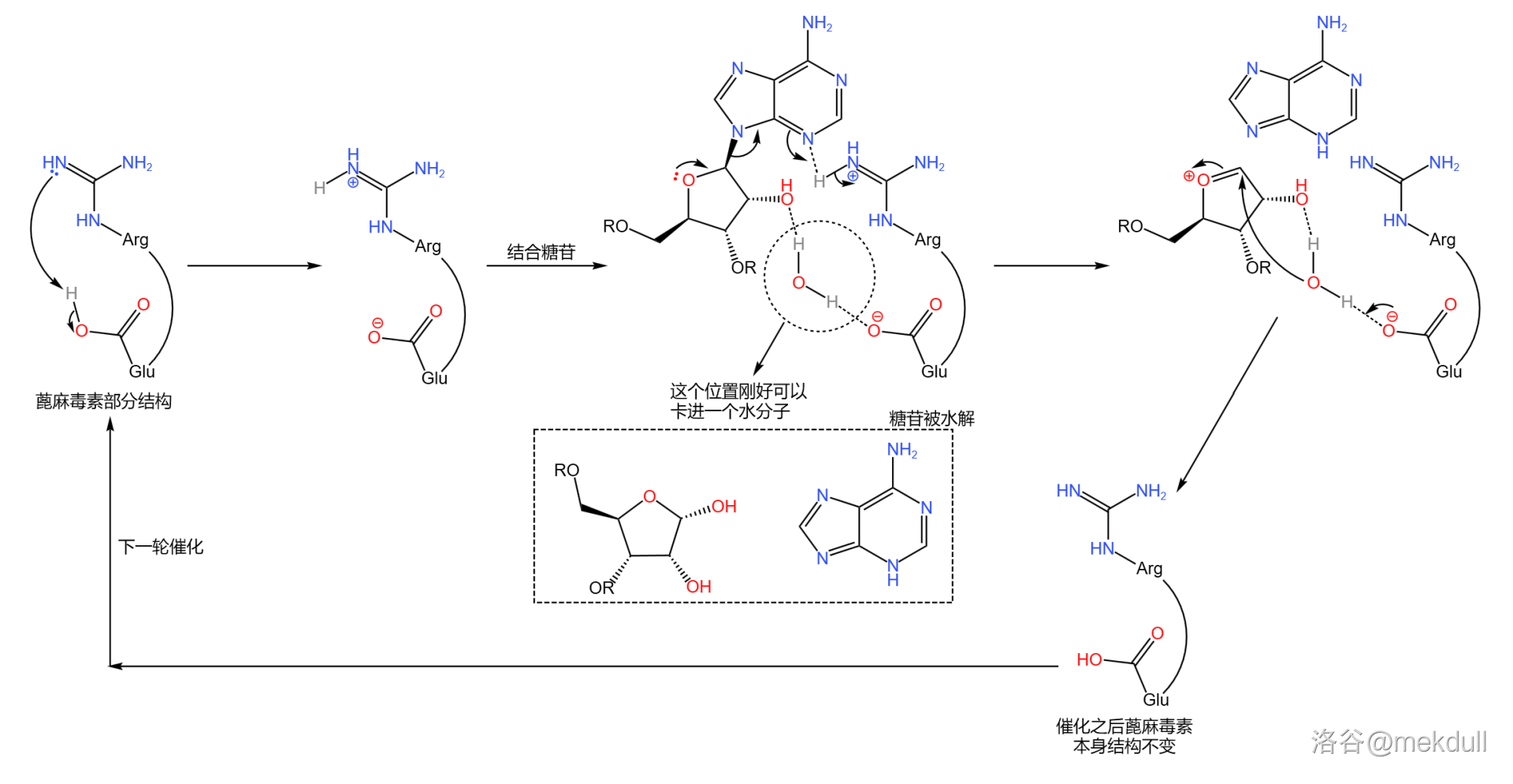

随后,它就可以利用自己的毒性核心——

(上图:蓖麻毒素催化糖苷水解的可能机理)

蓖麻毒素催化糖苷水解的效率令人咋舌。在工业上,有时也需要催化糖苷的水解,但人类研发出来的最有效的催化剂,比蓖麻毒素的效率差几十个数量级。这就是大自然的鬼斧神工。

当然,作为顶级毒素,它不可能只有这一种“技能”。蓖麻毒素还可以通过诱导过氧化作用、诱导氧自由基产生、诱导细胞凋亡、操纵细胞因子、诱导激素失调等途径发挥毒性,而由于其抗癌活性和非同寻常的作用机制,人们从未停止对它的研究。

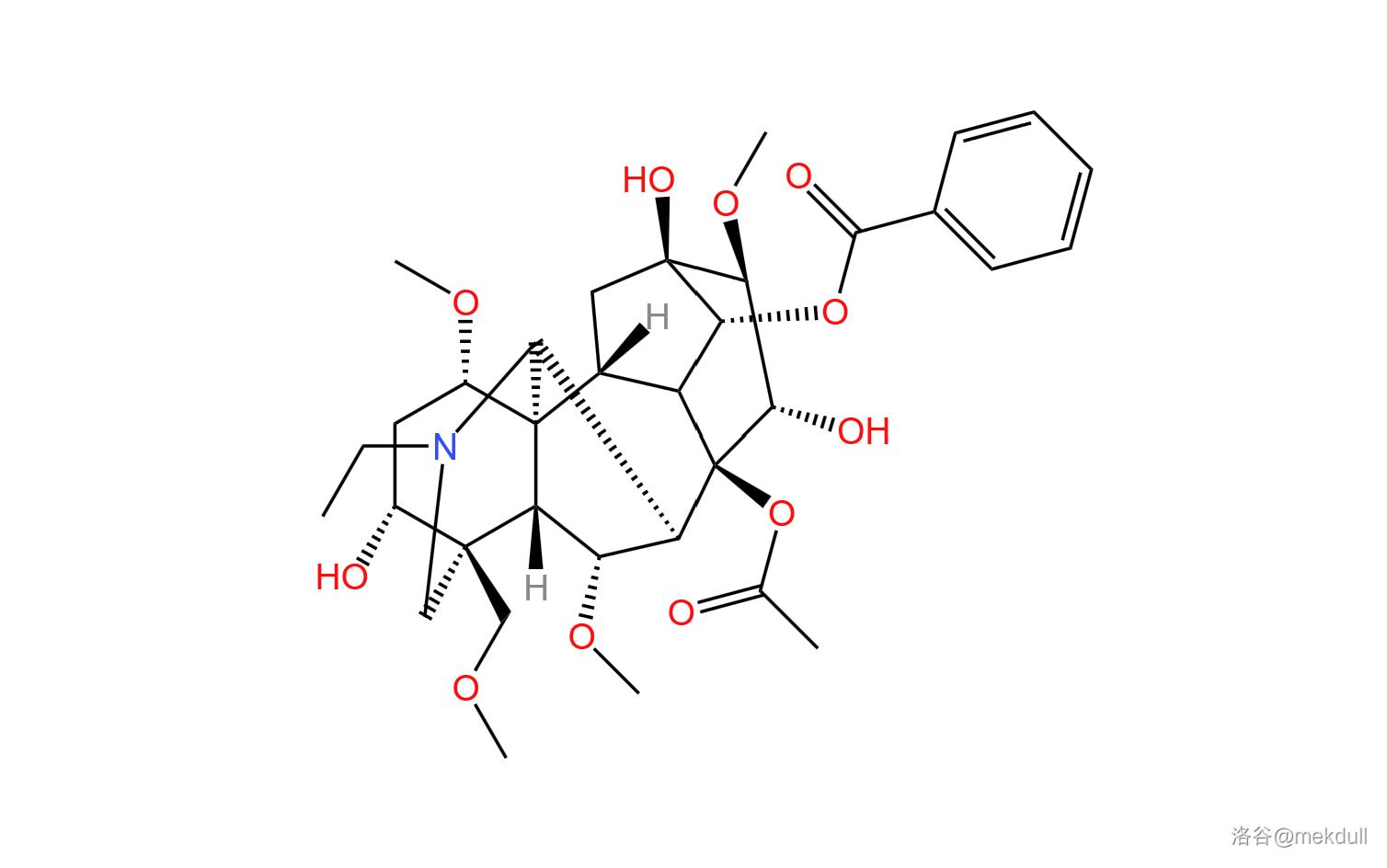

Top18:乌头碱

名称:乌头碱

化学式:

毒性:

类别:有机化合物,天然产物,植物毒素,生物碱

来源:乌头

分类学地位:真核域,植物界,被子植物门,双子叶植物纲,毛茛目,毛茛科,乌头属,乌头

大名鼎鼎的乌头碱,它终于来了。作为网传的“中国古代九大毒药”之一,乌头的毒性可能在史前时期就已经被人类发现。在《三国演义》中,关羽身中的毒箭就是浸润了“乌头之毒”,因此需要华佗为他“刮骨疗伤”。从现代眼光来看,这件事很可能只是罗贯中的想象。乌头碱起效较快,加之

但是,即便如此“臭名昭著”,乌头作为一种观赏植物还是很受欢迎——这主要归功于它美丽的蓝紫色花朵。在四川江油等地,乌头的栽培已有千年历史;近代以来,乌头甚至飘洋过海,被种到了世界各地,享受了似乎不应该属于极毒植物的待遇。

(上图:乌头特有的蓝紫色花朵)

乌头碱对于动物来说具有多重复杂的生理作用。其主要的毒性体现在它能够直接作用于心肌,导致心率紊乱,最终导致循环系统全面崩溃,心脏停止跳动,中毒者自然也难逃一死。乌头碱同时还是一种麻药,可以作用于神经末梢和痛觉神经导致知觉和痛觉丧失。如果剂量达不到死亡线的话,那么乌头碱还有一个大招——干扰免疫系统。在中毒后的几周时间内,你的

当然,乌头碱并非没有解药。很早之前就有人发现,另一种重量级的剧毒植物颠茄可以以毒攻毒,救治乌头中毒的患者。今天的我们知道,这很有可能是颠茄中含有的一种剧毒物质——阿托品起了效果。如今,阿托品仍然是治疗乌头中毒的中坚力量之一。

(上图:阿托品(左)与颠茄(右)的果实)

事实上,乌头碱也并不一直是杀人不眨眼的毒药。乌头本身就是一味中药,而乌头碱也是很多中药的实际有效成分。现代医学证明,极小剂量的乌头碱就可以起到镇痛、强心、降血压、扩血管等作用,而且对于癌细胞也有一定杀伤力。但还是同样的剧本,由于本身毒性较强,所以剂量很难把握。有很多乌头碱中毒案例都是自己泡药酒,结果剂量没把握好把自己送进了

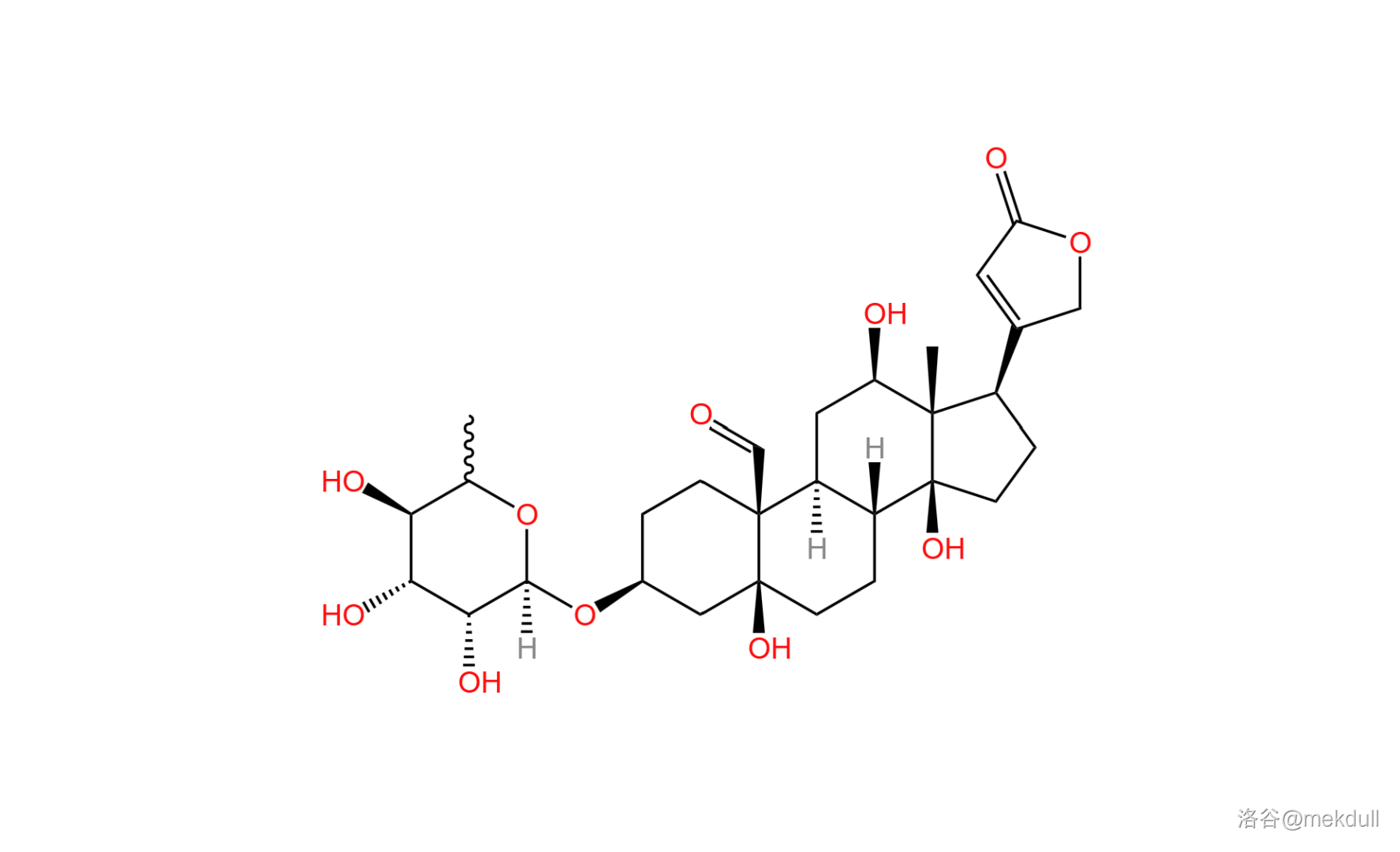

Top17:弩箭子苷(见血封喉毒苷)

名称:弩箭子苷

别名:见血封喉毒苷、见血封喉苷(注:“苷”和“甙”两字经常混用,本文中在物质名称中统一用“苷”,而称这类化合物为甙类化合物)

化学式:

毒性:

类别:有机化合物,天然产物,植物毒素,甙类化合物,甾族化合物

来源:见血封喉

分类学地位:真核域,植物界,被子植物门,双子叶植物纲,蔷薇目,桑科,见血封喉属,见血封喉

不知道是不是有人和我之前一样,认为见血封喉这个名字只存在于神话传说和各种虚构的小说中。在傣族神话中,有一位叫波洪沙的男子,为除虎患,服下无数毒药,最后化为一滩毒血渗入地下,孕育出这株名为见血封喉的毒树。随后,人们只需折断树枝,将见血封喉的汁液涂在武器上,即可一击毙命。虽然听上去有点毛骨悚然,但这个故事说明了傣族先民已经了解了见血封喉毒性之大,并利用其毒性来猎杀其他动物。而大洋彼岸的印第安人也是用毒的好手,据说在

以现代的眼光看,见血封喉是世界上毒性最强的植物之一,其树汁洁白明亮但奇毒无比。这毒性并非一种化合物的单打独斗,而是一套精心设计的组合拳。我们从中可以提取到马来毒箭木苷、铃兰毒原苷、铃兰毒苷、加拿大麻苷、毒毛旋花子阿洛糖苷、见血封喉鼠李糖苷、毒毛旋花子爪哇糖苷等等一大堆剧毒或极毒物质,它们各有专精,一旦进入动物体内就可兵分

(上图:见血封喉木)

在这么多毒素群英荟萃中,弩箭子苷(

看到这里,或许你已经对这种植物心生畏惧。但事实上,见血封喉的木材质地优良且十分名贵,其树皮也可以在加工后变成柔软且极富弹性的纤维,可谓价值连城。因此,在上世纪管理不力时,见血封喉曾被大量砍伐。它费尽千万年进化出来的超级毒性在人类的贪婪和现代脱毒工艺面前几乎没有任何威慑力,最终被砍成了国家二级保护植物。所幸的是,在近几年的大力栽种之下,其数量已经有所恢复。

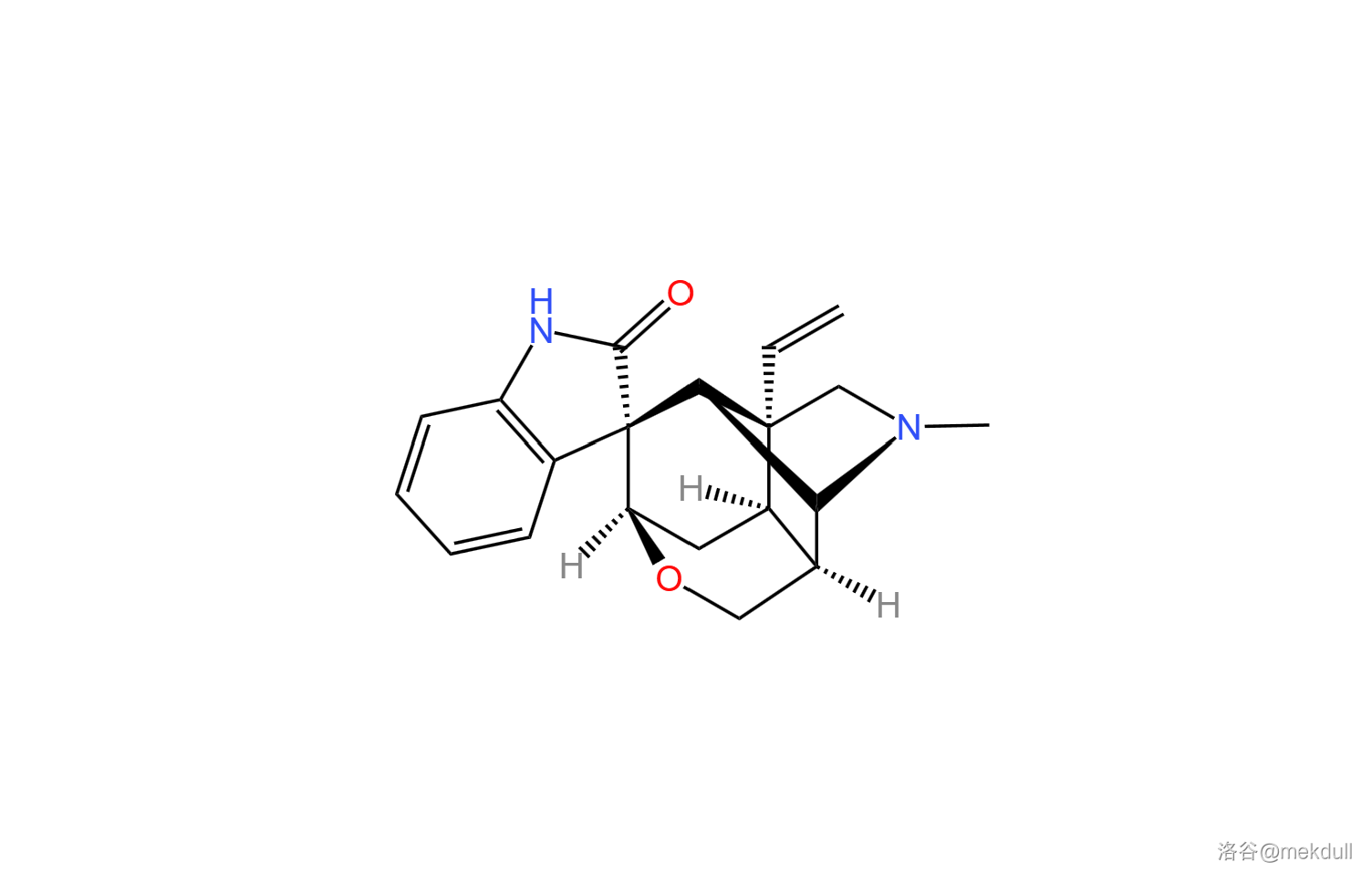

Top16:钩吻碱(断肠草碱)

名称:钩吻碱

别名:(俗称)断肠草碱

化学式:

毒性:

类别:有机化合物,天然产物,植物毒素,生物碱

来源:钩吻

分类学地位:真核域,植物界,被子植物门,双子叶植物纲,龙胆目,钩吻科(某些分类系统中归入马钱科),钩吻属,钩吻

这应该是这篇文章介绍的最后一种植物毒素,也是最毒的一种植物毒素了。钩吻碱是从植物钩吻中得到的一类生物碱(上图结构是毒性最强的一种),或许你未曾听说过“钩吻”这个名字,但你绝对听说过它另一个响亮的名号——断肠草。事实上,断肠草也不单指一种植物,但钩吻绝对是其中的主力和代表。

相传,神农氏遍尝百草,但最终还是被断肠草毒死,它的毒性之强由此可见一斑。根据记载,“断肠草”生在向阳处,叶片相对而生,主体是一根藤条,开黄色小花——这番描述与钩吻基本一致。

(上图:钩吻的小黄花)

钩吻的毒性如此之强,自然免不了被别有用心之人看上。据说,钩吻与鹤顶红(其实就是

但是,即使毒到这种程度,也还有人在大量种植钩吻。我国最大的钩吻种植基地在云南省文山州,这在当地甚至是一项重要的经济产业。在某些化学处理之后,钩吻的毒性可以降低,但却可以保留它抗炎、抗肿瘤的作用,此时它便能摇身一变,变成能救人生命的良药。另外,钩吻在处理后可以作为农药,毒杀各路害虫根本不在话下。但是,采摘钩吻的当地农民们却需要冒着生命危险,穿戴全套防护装备(钩吻的花粉同样具有极高毒性,吸入可能致死;钩吻碱可以通过皮肤直接吸收,触碰即可中毒),才能小心翼翼地摘下那朵鲜艳的小黄花。

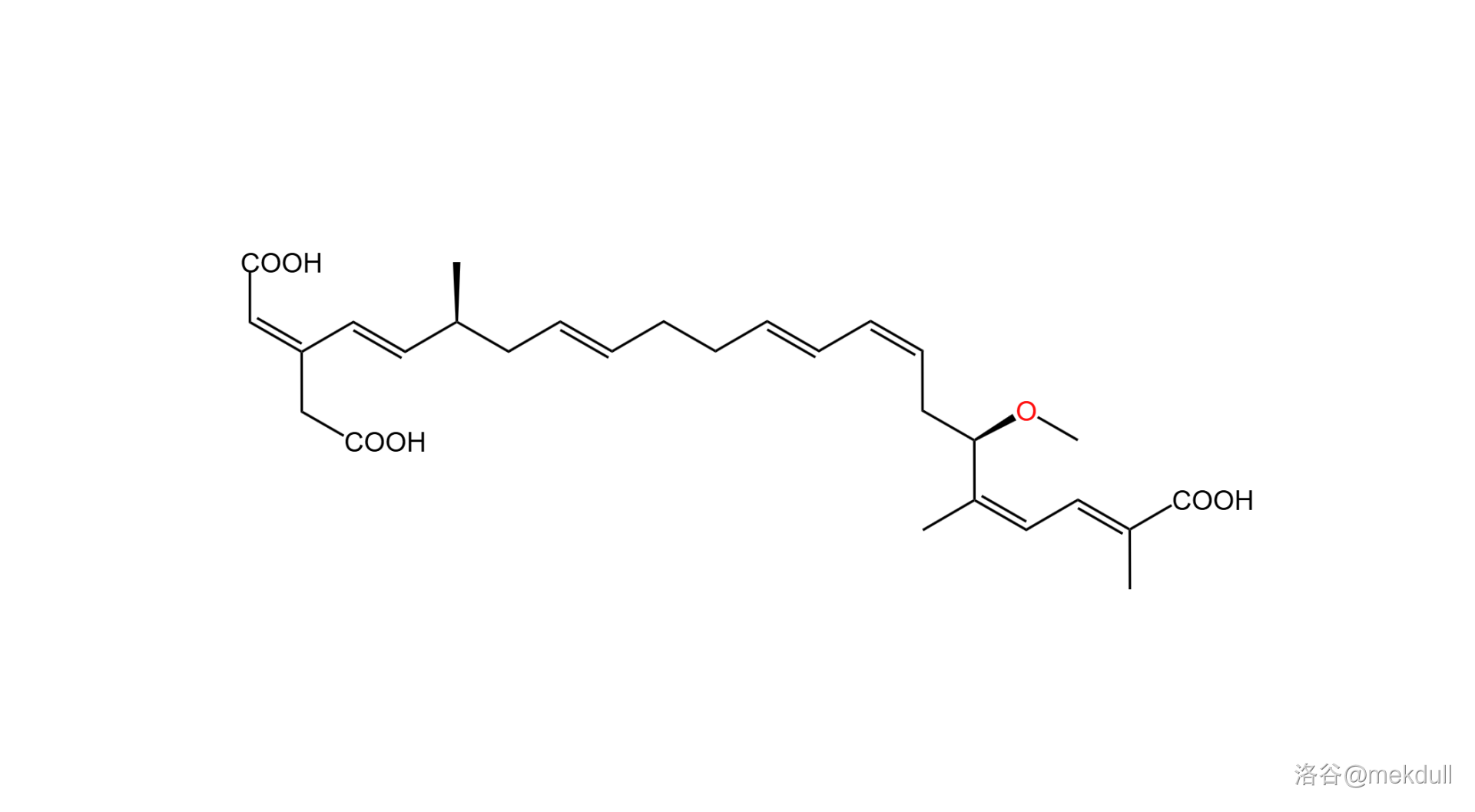

Top15:米酵菌酸

名称:米酵菌酸

又名:黄杆菌毒素A

缩写:

化学式:

毒性:(有争议)

类别:有机化合物,天然产物,细菌毒素

来源:椰毒假单胞菌属的部分细菌

分类学地位:细菌域,细菌界,变形菌门,γ-变形菌纲,假单胞菌目,假单胞菌科,椰毒假单胞菌属

食物中毒这个词,相信大家都不会陌生(估计在座的读者中不少都亲身经历过),而米酵菌酸,这种名字听起来并不那么可怕的物质,正是食物中毒致死的中坚力量之一。根据《全国食源性疾病暴发监测数据》(

这种毒素来源于臭名昭著的椰毒假单胞菌。它首次被发现于印度尼西亚发酵的椰肉食品中,因此得名“椰毒”;后来,人们发现这种细菌同样存在于过期的黑木耳、酵米面等食品中;最后,人们发现它就是一系列食物中毒事件的罪魁祸首之一,一直隐藏在人们的眼皮底下却从未被关注。

近几年我国部分关于米酵菌酸中毒死亡的新闻报道(不完全)

,广东省揭阳市某肠粉店, 位顾客在食用肠粉后食物中毒,其中 人抢救无效死亡。经调查,中毒者死于米酵菌酸中毒;

,黑龙江鸡西市, 位居民在家中聚餐,在食用自制的“酸汤子”后米酵菌酸中毒, 人全部死亡;

,河南永城,一家人在某凉皮店用餐后米酵菌酸中毒,除一位 多岁的女孩外全部死亡;

,台北某茶室内发生米酵菌酸中毒事件,致 人死亡;

,广东省揭阳市惠来县发生的米酵菌酸中毒事件,致 人死亡,另有 位中毒者在抢救后好转。

(上图:显微镜下的椰毒假单胞菌)

世界范围内,几乎每个月都会有与米酵菌酸相关的死亡事件的报道(这还只是报道出来的)。这种毒素的危险之处不仅在于超强的毒性,更体现在它耐高温(

米酵菌酸可以与细胞中的“能量工厂”——线粒体中的某些酶结合,直接阻止

当然,我们也没必要因此而恐慌。椰毒假单胞菌还是有很多弱点的,比如无法在低温下繁殖、无法在湿度较低的地方繁殖等等,而且米酵菌酸本身在紫外线下可以迅速被破坏。因此,干制的食品和冷藏食品基本不用担心被它污染;其次,对于黑木耳等食品,一旦被米酵菌酸污染就会产生变质现象,比如变软、发粘、无弹性等,可以容易地辨别出来。总之,其实只需要注意那些老生常谈的“规则”,就可以避免米酵菌酸中毒。

- 不要自己制作和食用发酵类食品;

- 不要食用过夜的银耳和黑木耳;

- 不要食用变质的食物,不要把变质部分去掉后继续食用。

(摘自澎湃新闻网)

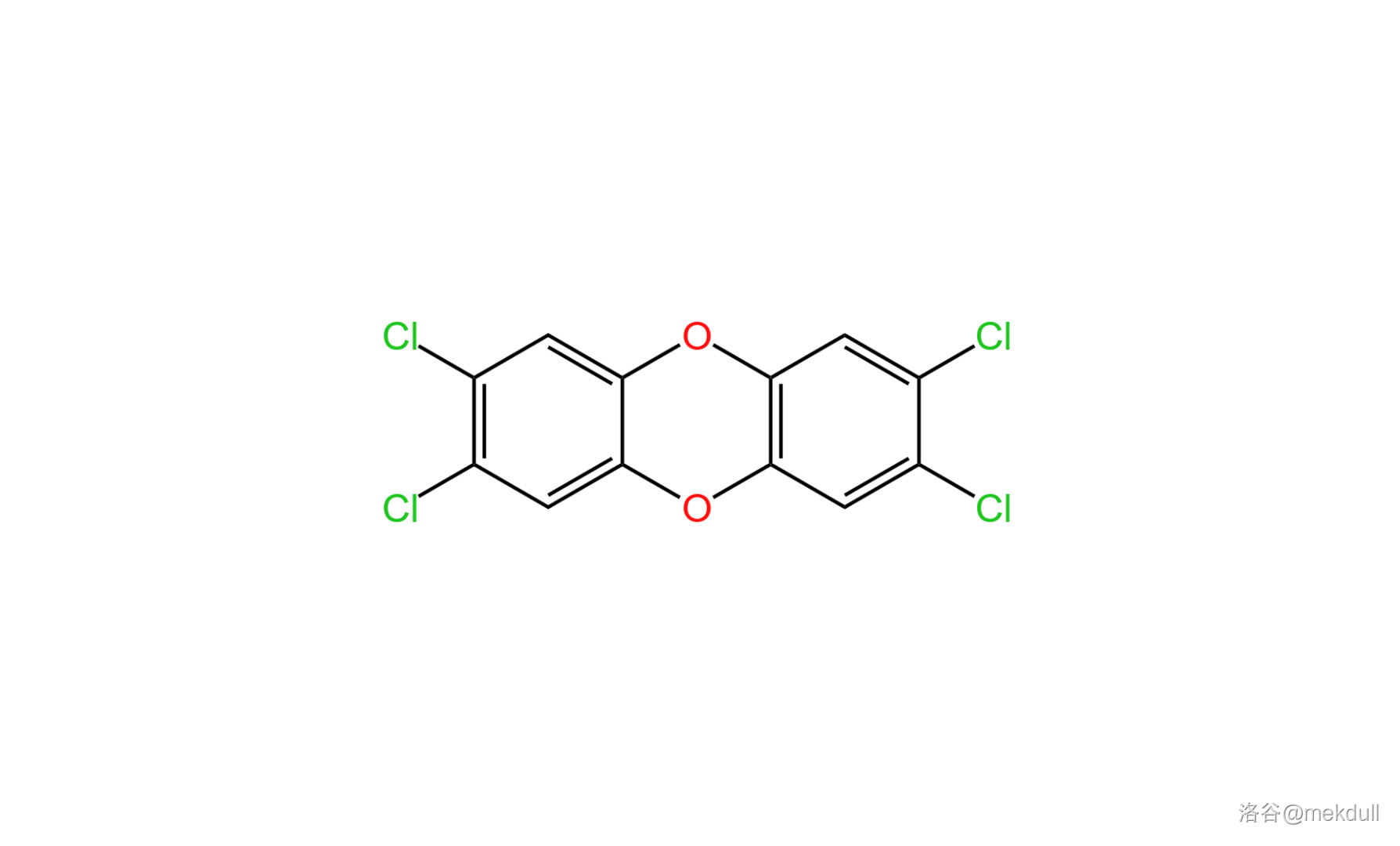

Top14:2,3,7,8-四氯二苯并二噁英

名称:2,3,7,8-四氯二苯并二噁英

简称:四氯二苯并二噁英,四氯二噁英

缩写:

化学式:

毒性:(对于不同生物产别较大)

类别:有机氯化合物,二噁英衍生物

来源:人类制造

在这篇文章所展示的所有人类制造的极毒物质中,它应该是实际杀人最多的一个。

据统计,战争期间,美军在越南共喷洒了约

(上图:橙剂,由臭名昭著的孟山都公司制造。美国甚至一度宣称橙剂是无毒的。)

另外,

去年

(上图:去年

如今,在许多类似的重大污染事件后,

Top13:δ-悉尼漏斗网蜘蛛毒素

名称:δ-悉尼漏斗网蜘蛛毒素

别名:

缩写:

化学式:

分子量:约

毒性:(猿猴实验数据,有争议)

类别:有机化合物,天然产物,蜘蛛毒素,蛋白毒素

来源:悉尼漏斗网蜘蛛

分类学地位:真核域,动物界,节肢动物门,螯肢动物亚门,蛛形纲,蜘蛛目,猛蛛亚目(注:又名原蛛亚目;在一些较老的分类体系中,将其与新蛛亚目共同归入后纺亚目),六疣蛛总科,六疣蛛科,澳毒蛛属,悉尼漏斗网蜘蛛

终于,公认最危险的蜘蛛之一——悉尼漏斗网蜘蛛的毒素在榜单上出现了。这种蜘蛛生活在澳大利亚最大的城市之一——悉尼的周边,又具有比较凶猛的性格,因此时常与当地人产生冲突。它们会构筑地下洞穴,并用一张漏斗状的网盖住洞口。一旦有猎物触动了这张网,它就会从洞穴中钻出来,用那长达

(上图:悉尼漏斗网蜘蛛的网。为避免惊扰蛛恐人士,蜘蛛本体就不放出来了)

如果你不幸被这种蜘蛛咬了,那将会是非常痛苦的。它的毒液中含有多种毒素成分(主要是蛋白毒素),其中包含专门针对灵长类动物的δ-悉尼漏斗网蜘蛛毒素(

(注:上图中的虚线代表二硫键)

它是一种强大的神经毒素,可以与人类的钠离子通道蛋白紧密结合,使其保持打开而无法关闭。于是,钠离子(

好在,人类已经研发出了对抗这种毒素的药物,确切的说,是抗毒血清。只要及时接受治疗,基本上就可以保住生命。但是,δ-悉尼漏斗网蜘蛛毒素起效非常迅速(最快

有趣的是,科学家们发现,δ-悉尼漏斗网蜘蛛毒素的超强毒性几乎只针对灵长类动物(当然,范围限于脊索动物)。其他哺乳动物,比如兔子或者老鼠,都对这种毒素有着较强的抗性,这也是为什么名片中用的是猿猴的毒性数据。澳大利亚没有本土灵长类,唯一生活在此的灵长类——智人,在

Top12:VX神经毒剂

名称:VX神经毒剂

化学式:

毒性:

类别:有机磷化合物,硫代磷酸酯

来源:人类制造

VX神经毒剂是一种非常知名的化学武器,也是最为致命的化学武器之一。作为第三代化学武器,VX神经毒剂的毒性远大于它的前辈芥子气(

这种物质于

历史上著名的关于VX神经毒剂的事件(不完全统计)

,巴拿马,美军在此地引爆了约 吨装载VX神经毒剂的地雷,以观察这种物质在热带环境下的扩散。地雷残骸被就地扔入大海;

,美国犹他州,一架装载VX神经毒剂罐子的飞机因故障导致毒剂泄露, 毒剂随风洒满整个山谷,导致近 只羊死亡,并对当地生态造成了毁灭性打击。闻讯前来的记者刚好拍到了美军埋葬羊的场景,从而使VX毒剂首次出现在公众视野中;(即著名的骷髅谷事件)

,夏,日本冲绳岛上的美军基地,VX神经毒剂泄露导致几十名军人死亡;

,朝鲜领导人兄长金正男在马来西亚吉隆坡国际机场遇害。据悉,当时几名女子拿着一张浸润了VX神经毒剂的手帕捂住了金正男的口鼻随即逃走。金正男被立刻送往医院,但在路途中被毒死。

可能对于很多人来说,第一次见到VX神经毒剂是在电影《勇闯夺命岛》中。电影中,VX神经毒剂被装载在导弹中,这也确实是这种毒剂的“标准使用方法”之一。

(photo:lost)

(上图:《勇闯夺命岛》剧照,图中那个绿色的丸就装载了VX神经毒剂)

作为有机磷毒剂,VX神经毒剂可以于乙酰胆碱酶结合,导致神经递质乙酰胆碱大量堆积,进而产生神经功能紊乱,特别是呼吸功能障碍,最终使中毒者窒息而亡。前面曾提到,阿托品可以治疗乌头碱中毒,事实上它对于VX神经毒剂等一系列有机磷神经毒剂也是有效的。但是,由于VX神经毒剂起效极为迅速,剂量大的话

Top11:箱水母毒素A

名称:箱水母毒素A

缩写:

分子量:约

毒性:(注射毒性数据;下文会提到为什么只有注射毒性数据)

类别:有机化合物,天然产物,水母毒素,蛋白毒素

来源:澳大利亚箱形水母

分类学地位:真核域,动物界,刺胞动物门,立方水母纲,箱形水母目,箱形水母科,箱形水母属,澳大利亚箱形水母

作为世界上最毒的水母之一,澳大利亚箱形水母(以及与它齐名的僧帽水母)在互联网上可谓是名扬四海。它有一个或许更加知名的绰号:海黄蜂。正如其名,它的本体像是一个大箱子,拖曳着几十条长度可达

所谓刺细胞,是一种细胞级别的精妙陷阱。这种细胞内压着一根弹簧状的刺丝,当刺细胞接触到物体时,这根刺丝就会以(细胞尺度下)极快的速度和力量弹射出去,足以击穿我们的皮肤(和衣物),把毒液直接注射进体内——这也是为什么对于这种毒素,我们研究的一般是注射毒性数据。

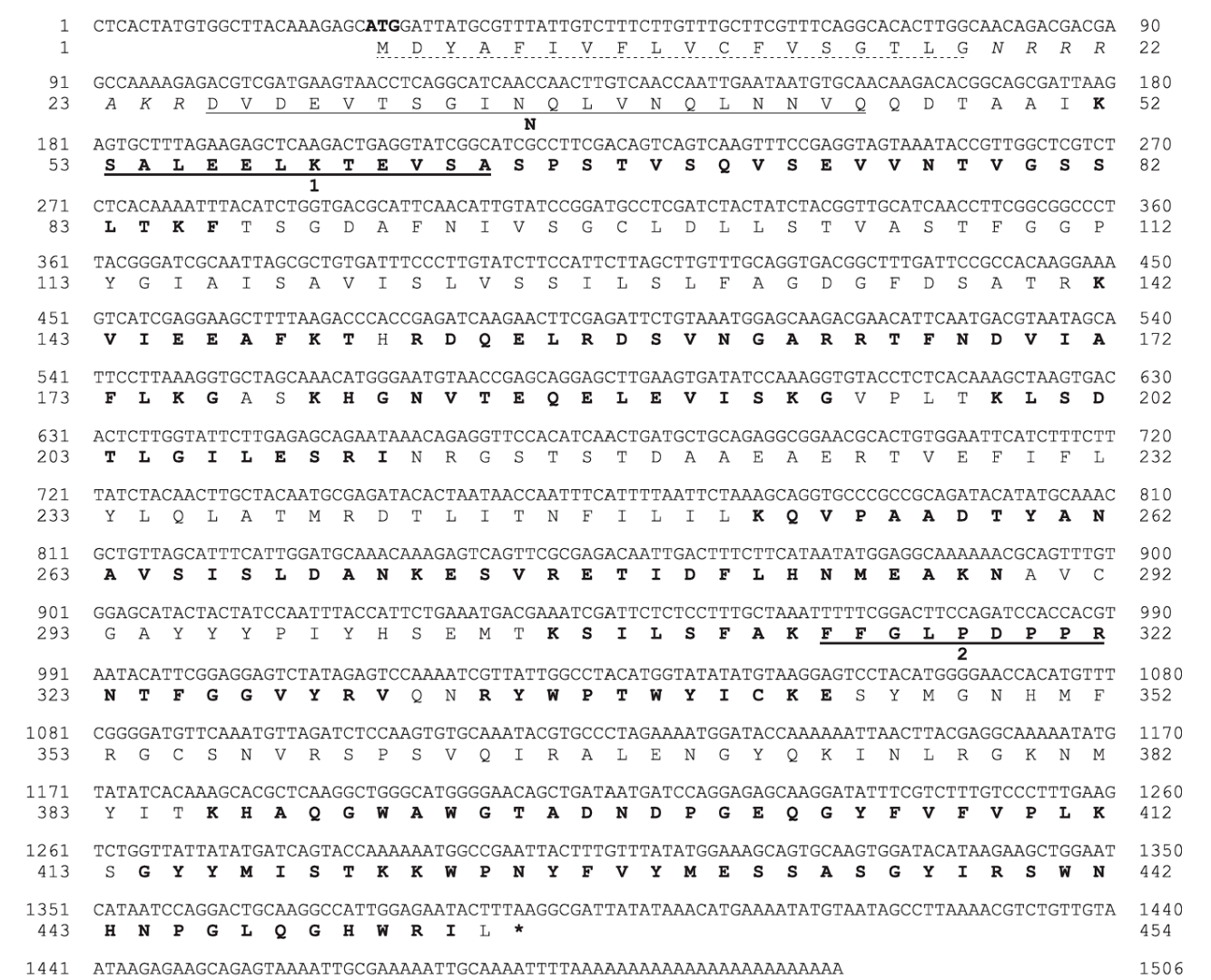

在澳大利亚箱形水母的毒液中,我们已经分离出了至少

(上图:箱水母毒素A的氨基酸序列与编码这种蛋白质的基因序列)

对于这种毒素的作用机理,人类仍然知之甚少,只知道中毒之后心脏跳动会迅速失去节律,使得心脏无法正常供血,最终导致中毒者在极度痛苦中死亡。不过,最近《自然》杂志刊登的一项研究显示,一种被称为羟丙基-β-环糊精的物质可以阻止箱水母毒素A杀死小鼠,但必须在中毒

Top10:河豚毒素

名称:河豚毒素

缩写:

化学式:

毒性:

类别:有机化合物,天然产物

来源:γ-变形菌纲的部分细菌(争议较大,下文会细说)

分类学地位:细菌域,细菌界,变形菌门,γ-变形菌纲

作为一种味道鲜美的食用鱼,河豚的毒性在古代就为人所知。在千年时光中,河豚毒死了不知多少馋它身子的人,但直到

河豚毒素的来源直到今天仍然争议很大。按照常理,从哪儿发现的毒素就应该来源于哪儿,但是人们很快又在蝾螈(脊索动物门,两栖纲)、织纹螺(软体动物门,腹足纲)、蓝环章鱼(软体动物门,头足纲)、箭虫(毛颚动物门)、纽虫(纽虫动物门)等一大堆彼此亲缘关系极远的动物身上发现了同样的毒素。这就说明,河豚毒素不可能来源于它们自身。

另一个说服力很强的证据是,养殖的河豚体内河豚毒素含量极少(所以生活在现代的我们并不用担心吃河豚被毒死)。有一种说法认为,河豚毒素是通过食物链富集在河豚体内的,真正的制造者是某些来自

(上图:河豚鱼)

河豚毒素是典型的钠离子通道阻断剂,可以利用自己像塞子一样的结构堵死钠离子通道,从而阻断神经兴奋的传递。接下来就是熟悉的剧本:神经信号被阻断,横膈肌被麻痹,呼吸停止;心肌被麻痹,心跳紊乱,最终导致死亡。作为一种脊椎动物,河豚本身也有神经系统,但它们演化出了对抗河豚毒素的手段,所以只要不是浓度太高,河豚自己不会被毒死。

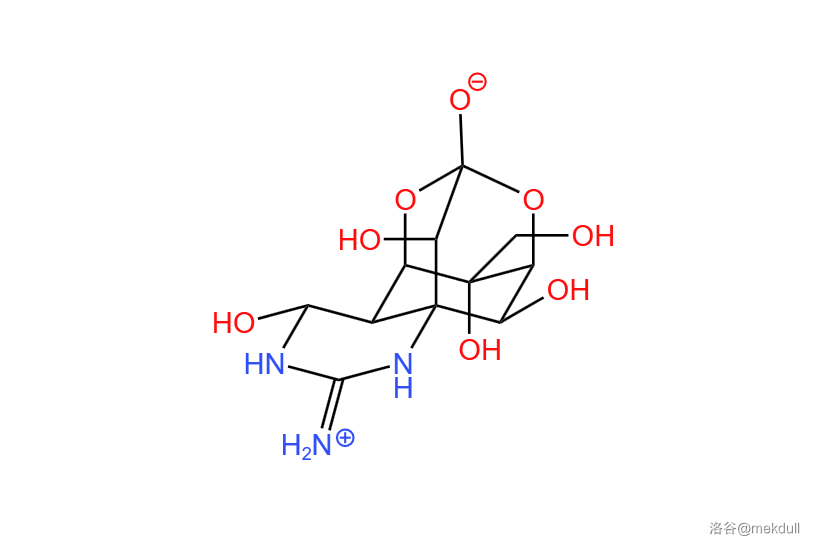

Top9:石房蛤毒素

名称:石房蛤毒素

缩写:

化学式:

毒性:

类别:有机化合物,天然产物,麻痹性贝毒

来源:沟鞭藻等藻类

分类学地位:真核域,色藻界,双鞭毛虫门,横裂甲藻纲,沟鞭藻目(注:争议较大,有些分类系统中使用沟鞭藻纲,甚至还有的认为沟鞭藻是独立的一门)

石房蛤毒素(

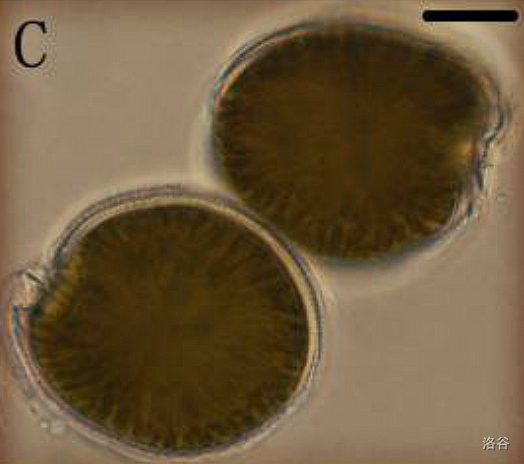

(上图:沟鞭藻的显微图片。它是引发赤潮的主要微生物之一)

石房蛤毒素对于热和酸都相当稳定,所以烹饪并不能将其去除。由于产毒的沟鞭藻是一类在全球都相当繁盛的海藻,所以世界沿海各国都成立了有关部门来追踪、监测这种毒素。今年

(上图:海虹,学名青口贝,也有些地方叫“淡菜”。是著名的海鲜,但也是最容易被

当然,

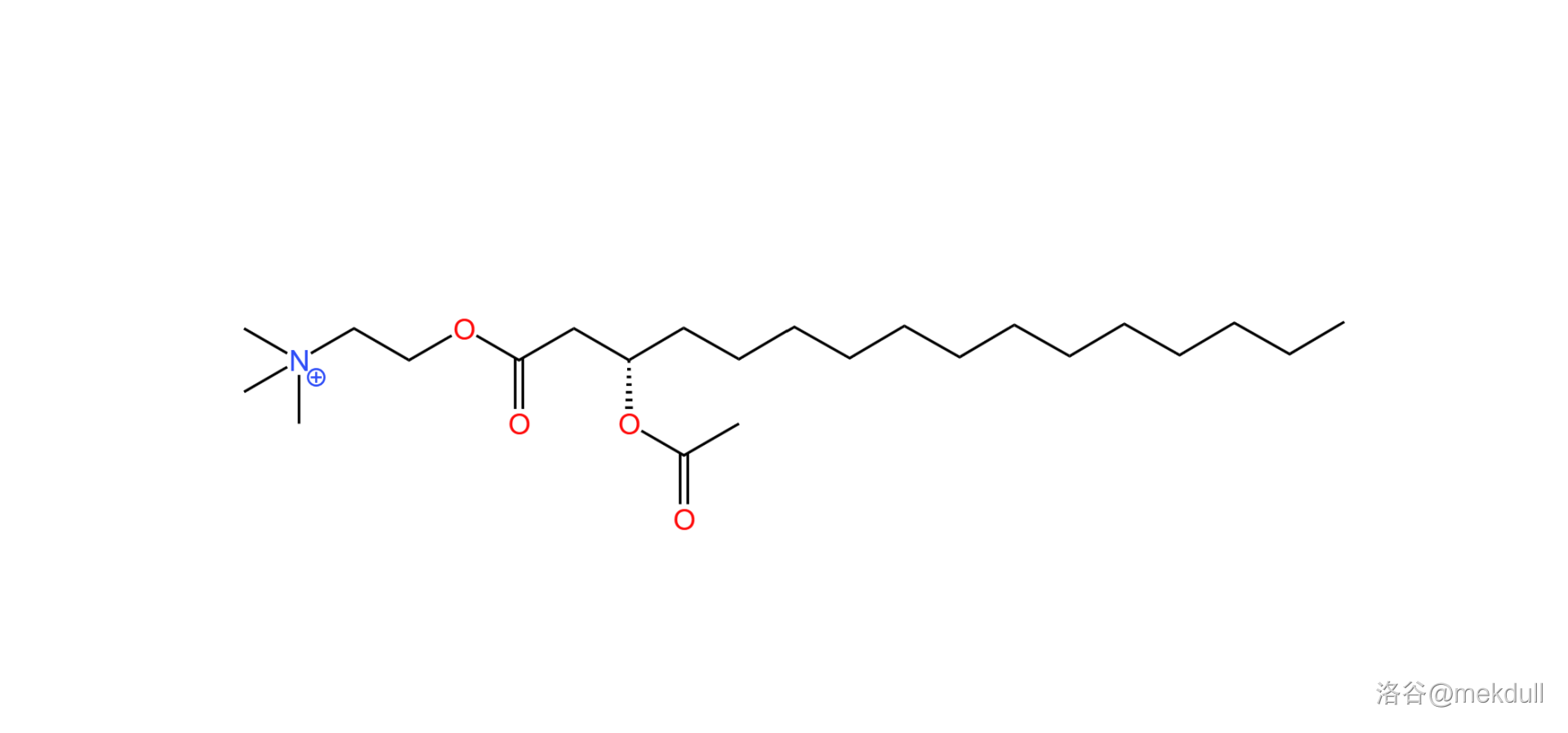

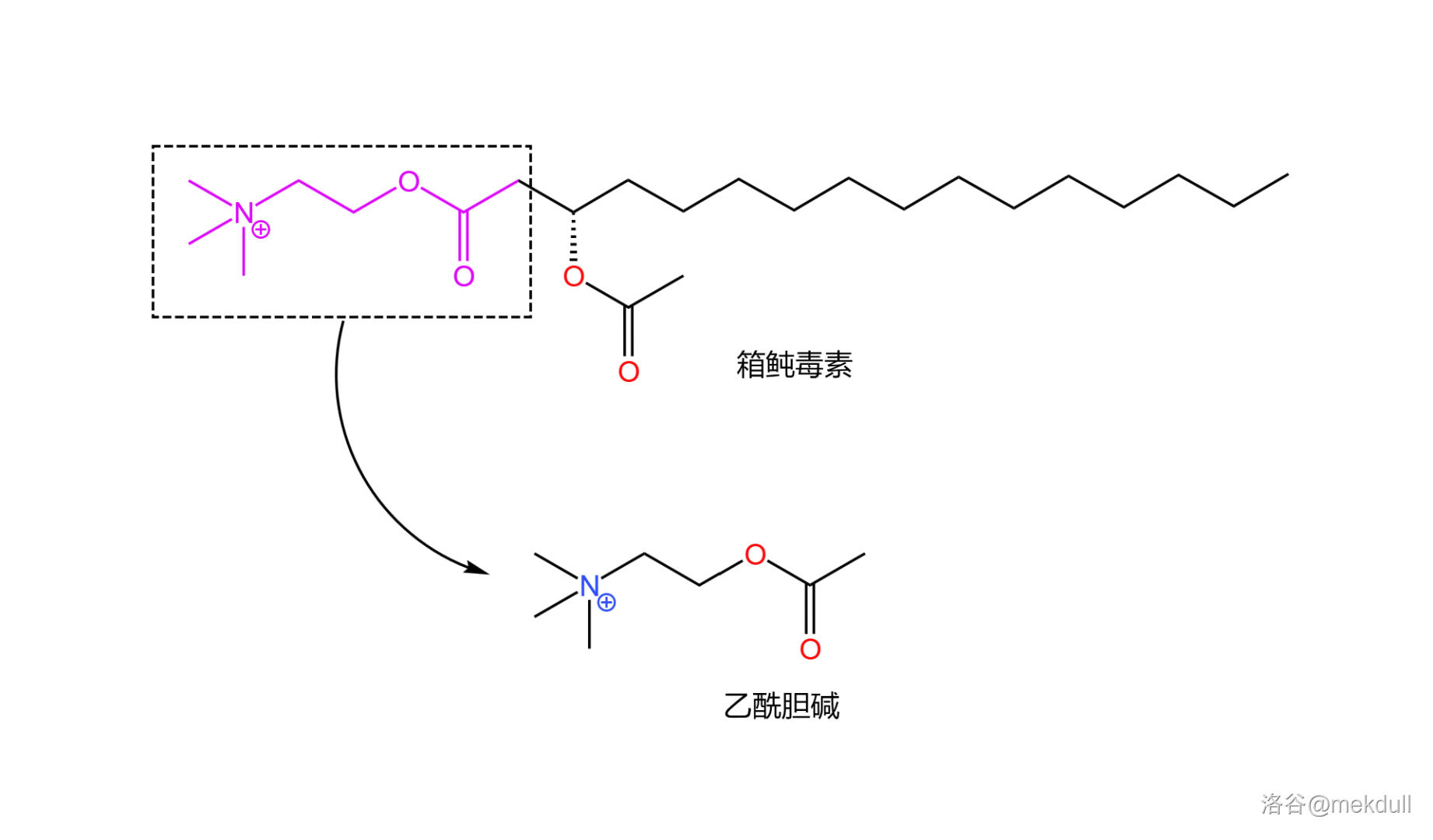

Top8:箱鲀毒素

名称:箱鲀毒素

缩写:

化学式:(上图中省略了氯离子)

毒性:

类别:有机化合物,天然产物,季铵盐

来源:箱鲀科的部分物种

分类学地位:真核域,动物界,脊索动物门,脊椎动物亚门,硬骨鱼总纲,辐鳍鱼纲,新辐鳍鱼亚纲,真骨鱼下纲,鲈形总目,鲀形目,箱鲀亚目,箱鲀科

不知你是否发现,这个榜单上的大多数毒素都来源于那些处于食物链底层的植物、藻类、细菌和真菌。从演化角度来看,它们承受着被上层动物吃掉的压力,因此就有动力演化出各种毒素。而在动物中,尤其是对于几亿年来一直处于食物链顶端的脊椎动物来说,能够自主制造致命毒素用来被动防御的相对少见(人类制造的不算)。这么看来,箱鲀确实算得上是脊椎动物中的奇葩(另一个奇葩是毒鲉)。不仅在于它像个箱子一样四四方方的古怪外形,更在于它可以自主制造一种被称为箱鲀毒素(

(上图:箱鲀科箱鲀属的粒突箱鲀,看起来还挺呆萌的)

箱鲀作为一种底栖鱼类,生活在热带浅海的礁岩地区,靠捕食附着在岩石上的小动物为生。它们全身上下都被骨质鳞片覆盖(相当于一层丐版的外骨骼),只有眼睛、嘴巴和鳍可以自由活动。作为一条“小鱼”,它自然会担心被“大鱼”吃掉,而箱鲀毒素就是它自卫的手段。

从结构上来看,确实挺难理解箱鲀毒素

(上图:箱鲀毒素与乙酰胆碱的结构对比)

当箱鲀受到攻击或威胁时,就会通过皮肤释放毒素至水体中。有趣的是,箱鲀毒素对箱鲀本身来说,也是相当致命的。在海洋中,这没什么问题,因为海水可以稀释这毒素;但如果把它养在家里,那么它就可能把自己毒死。当然,这也怪不得箱鲀,毕竟进化了千万年的它不可能想到,有朝一日竟会被人类放进狭小的鱼缸。

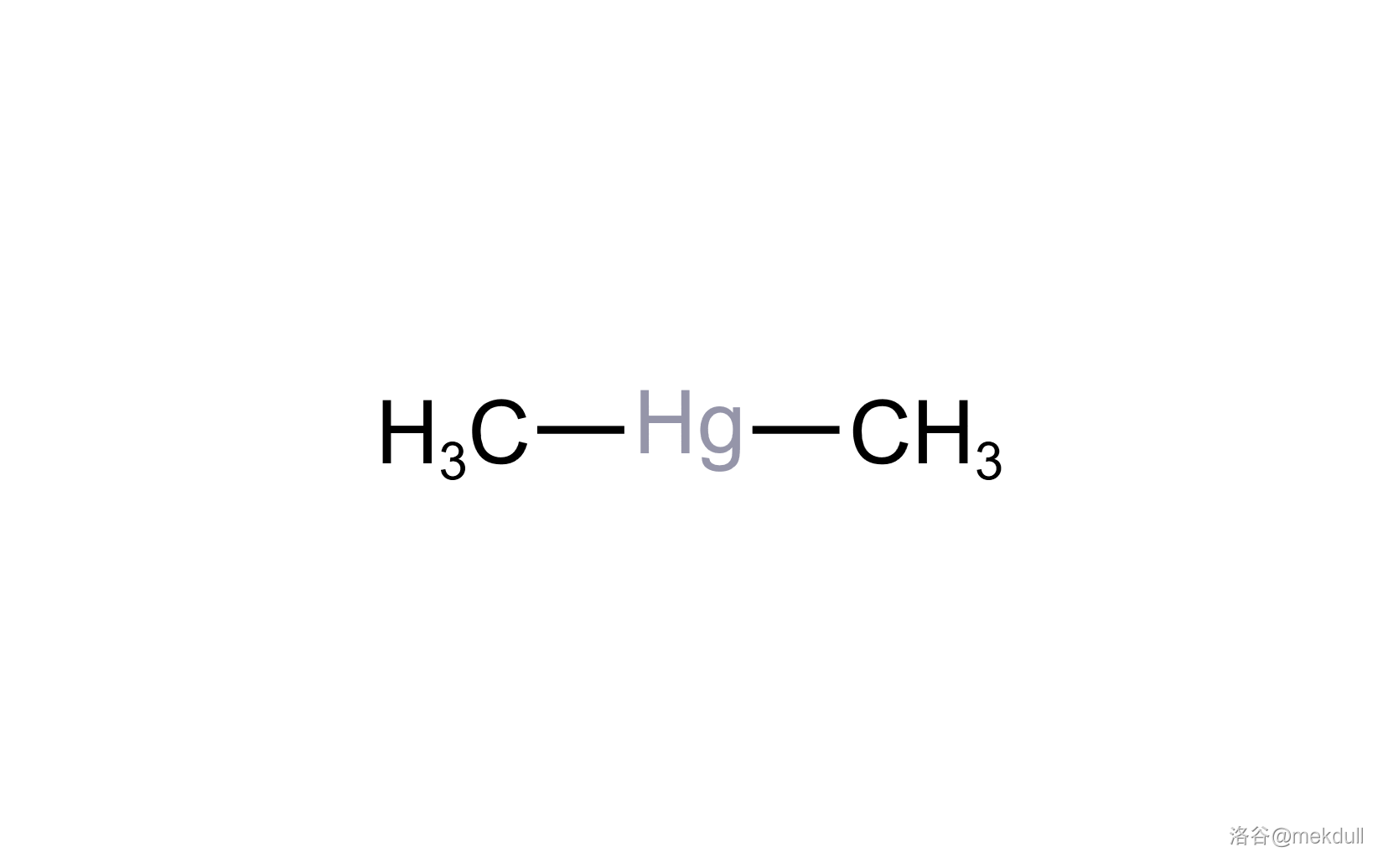

Top7:二甲基汞

名称:二甲基汞

化学式:

毒性:

类别:有机汞化合物

来源:人类制造

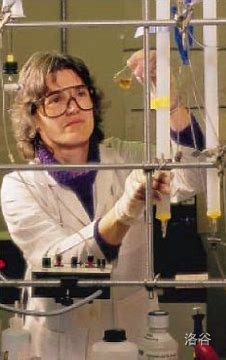

这是本文介绍的最毒的一种人类合成的毒素。二甲基汞,已知最毒的有机汞化合物之一(这个头衔应该已经维持上百年了)。虽然它实际的杀人数量没有

根据前人(二甲基汞很早之前就被人类合成了)的记录,二甲基汞“略带一点甜味”。今天的我们并不清楚这条记录背后是一个怎样的故事,但还有一件事更广为人知:

(上图:美国化学家维特哈恩在实验室工作的照片)

维特哈恩之死震惊了整个科学界。化学家们发现,他们常用的试剂居然可以如此致命,而他们自认为完美无瑕的防护措施在这种极端毒物面前又显得如此可笑。于是,在

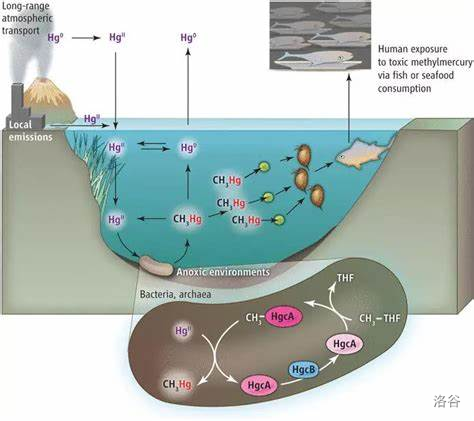

(上图:汞在海洋环境中的转变与传递)

汞化合物对生物体的强烈毒性部分来自于它对于硫、硒两种生命必需元素具有非常强烈的亲和力(用软硬酸碱理论可以简单地解释),而这两种元素都存在于我们体内的蛋白质中。汞一旦与它们结合,就会导致蛋白质发生永久性的变性、失活,而有一些核心蛋白质,尤其是一些硒蛋白承担着身体抗氧化和抗自由基的重任。一旦它们失去活性,就会使包括大脑在内的众多核心器官失去保护,最终使细胞直接被氧气杀死。

这一点确实非常奇怪,因为氧气,在很多人的心中应该是类似于“生命之源”的形象。其实从化学性质上看,氧气的强氧化性可以无差别地氧化构成生命的基础——有机物,只是身为真核生物的我们在演化中做到了化砒霜为蜜糖,通过某些机制保护细胞免受损伤,并利用有氧呼吸获取运转生命的能量。而汞,通过与某些蛋白质结合,击溃了这套“化砒霜为蜜糖”的机制。

当然,像二甲基汞这样的极毒物质,除了汞化合物的祖传“大招”以外,肯定还得有别的本领。它有一项重要的“被动技能”,即它的脂溶性。观察其分子结构就可以知道,它是一种对称性很好的非极性分子。由于相似相溶原理,它很容易溶解在体内的脂肪中——这不仅使得它可以充分地发挥毒性,更使得它一旦进入体内就难以清除。因此,和

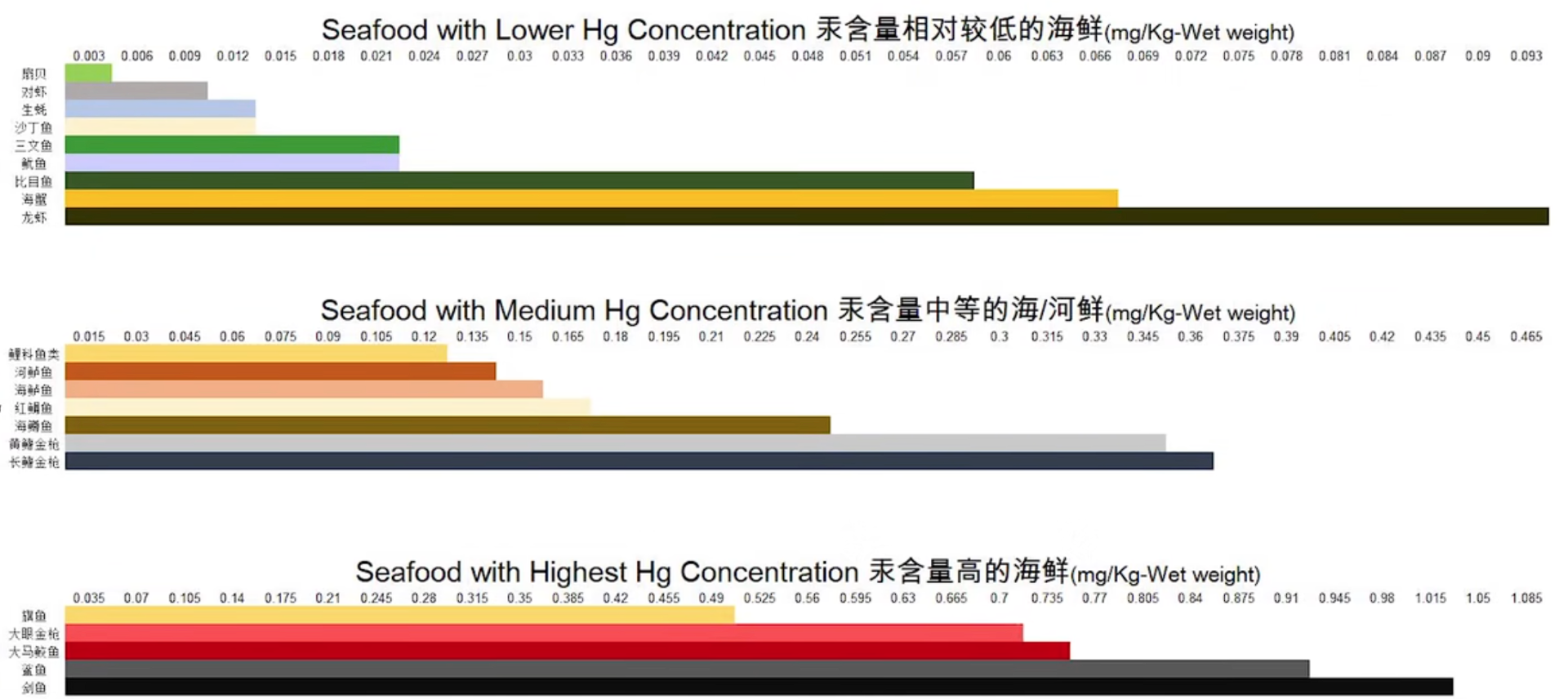

看到这里,或许有一些读者已经开始害怕了。事实上,虽然由于人类活动,汞污染已经遍布全球,但正常环境中的污染仍然没有达到威胁健康的程度。真正需要担心的是某些“水产”,由于汞具有食物链富集作用,所以诸如鲨鱼、剑鱼之类的海洋顶级掠食者,体内的汞含量可以达到很高的水平。因此,即使仅仅是从健康角度,每个人也应该自觉抵制鱼翅等制品。

(上图:部分海鲜中的汞含量。注意每一层级的单位是不一样的)

Top6:雪卡毒素

名称:雪卡毒素

又名:西加毒素

缩写:

化学式:

毒性:(注射毒性数据;有争议)

类别:有机化合物,天然产物,聚醚类毒素

来源:岗比藻属(也被翻译为冈比亚藻属)的部分藻类

分类学地位:真核域,色藻界,双鞭毛虫门,横裂甲藻纲,膝沟藻目,屋甲藻科,有甲板亚科,岗比藻属

注:从雪卡毒素开始,下面的这些物质毒性都达到了纳克每千克(

雪卡毒素最早是从一种名为雪卡鱼的鱼类体内发现的,但和河豚毒素一样,这种毒素并不是它自己制造的。多年排查之后,人们找到了真正的来源:一类被称为岗比藻(记住这个名字,后面还要考)的底栖藻类。这种生物广泛分布于热带、亚热带的珊瑚礁区域,而根据最近的研究,我国南海也有少量分布。

(上图:最近在南海被发现的岗比藻属新物种,编号

虽然雪卡毒素并不是很知名,但事实上,雪卡毒素在世界范围内每年都会导致万人中毒,集中在南太平洋、夏威夷和加勒比地区。在产毒藻爆发的时候,大量的毒素就会随着食物链进入鱼类体内,而如果食用了这样的“毒鱼”就会导致中毒。雪卡毒素耐热、耐酸,因此烹饪并不能有效地将其去除。更棘手的是,我们目前对雪卡毒素的检测手段很少(只有美国生产的一种试剂盒

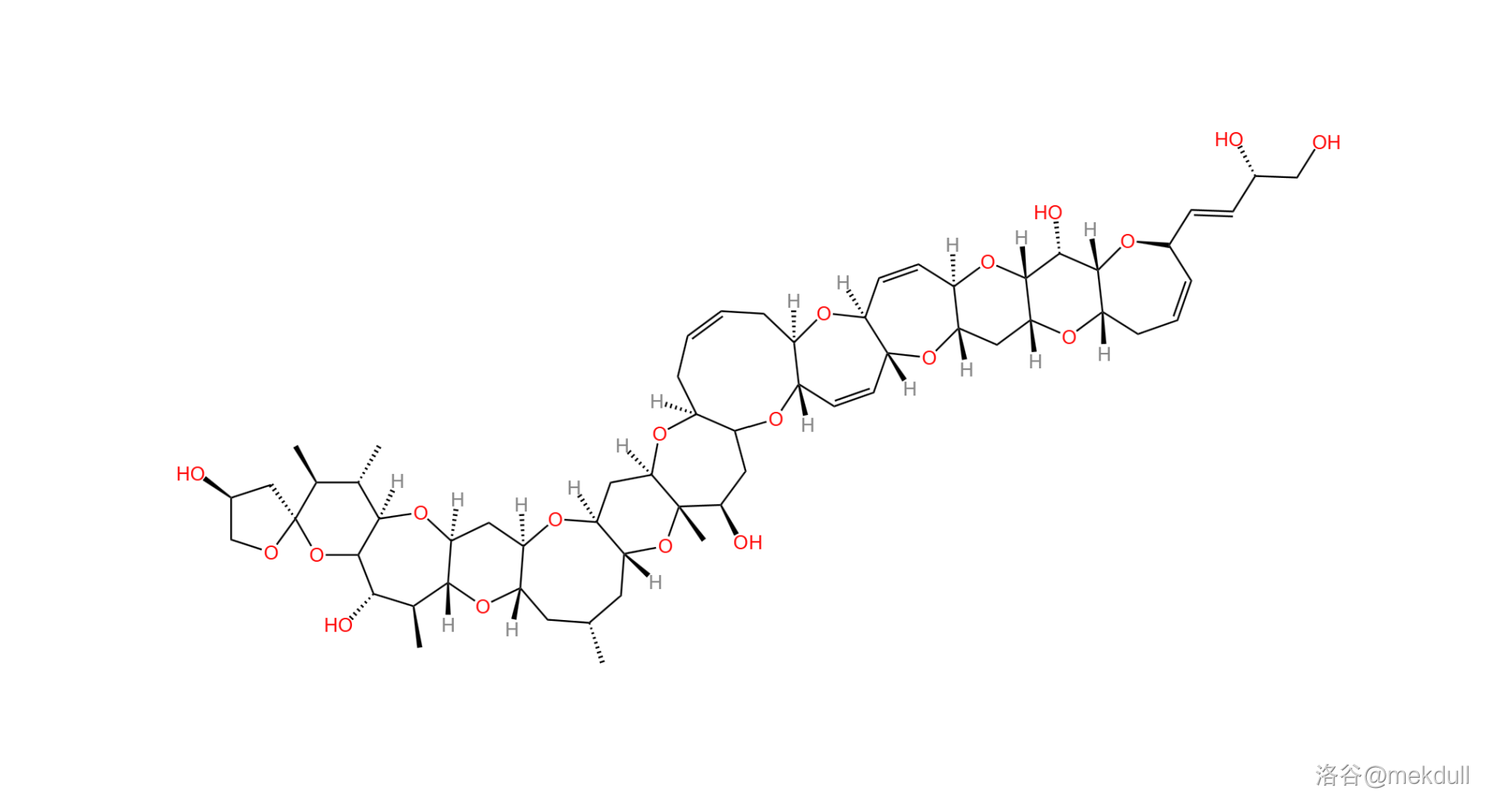

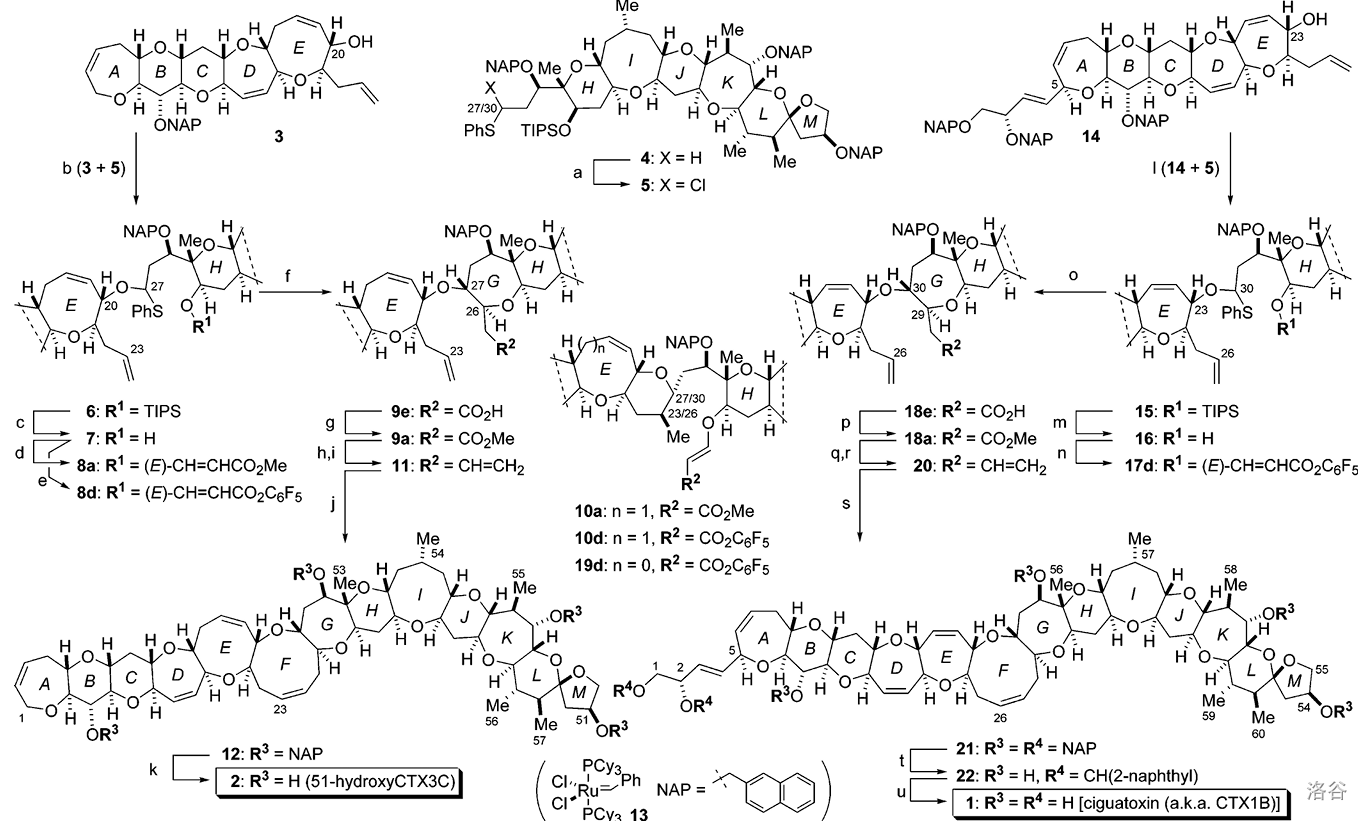

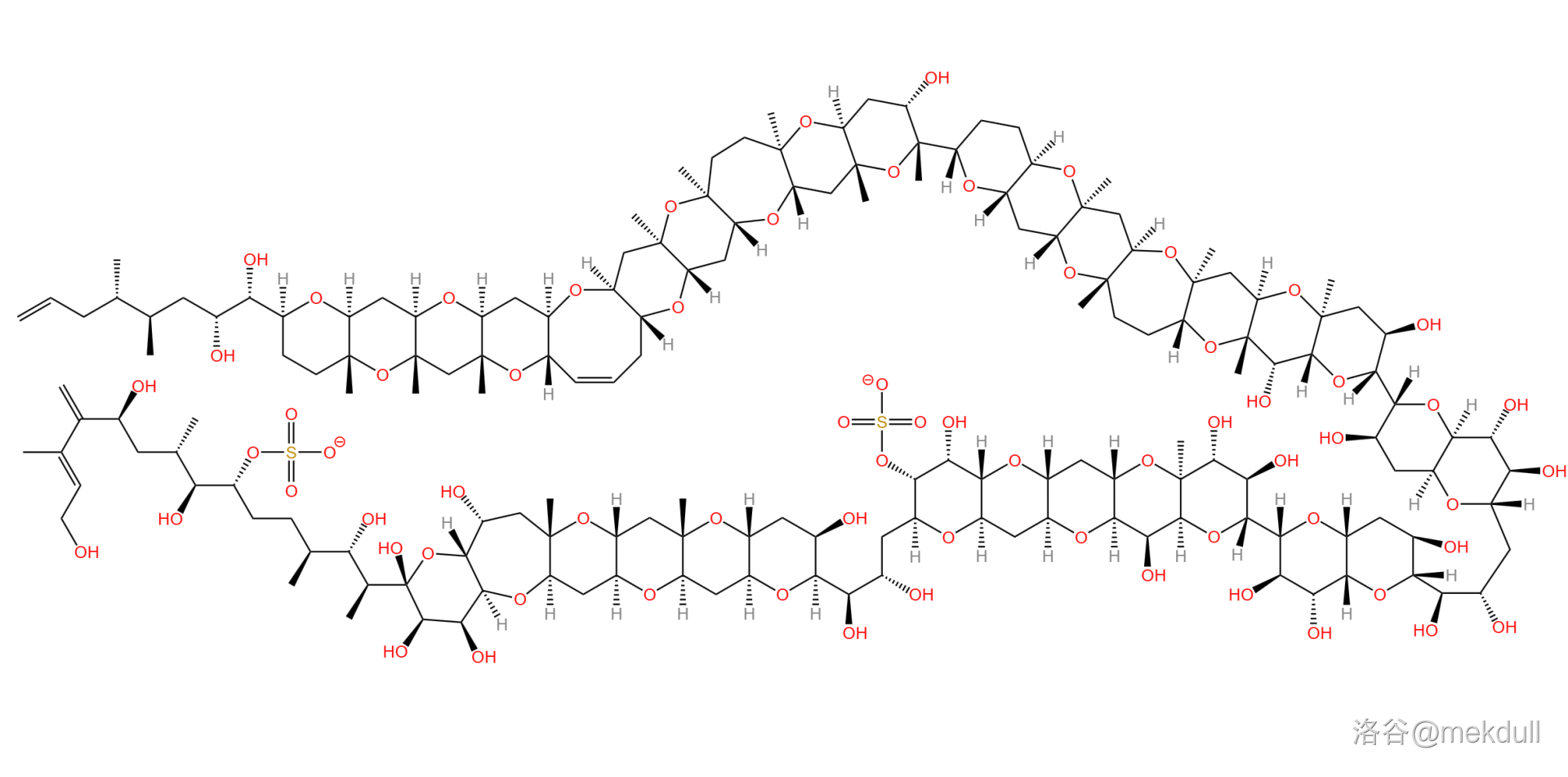

雪卡毒素是一类聚醚类毒素,核心结构为多个

(上图:雪卡毒素的化学全合成简图,以后可能会考虑长文解析这条合成路线)

雪卡毒素目前已经在几百种鱼类的体内被发现,但大多浓度极低,能真正引发中毒事件的“毒鱼”种类并不多。在其中最知名的当属珊瑚鱼,即包括各种石斑鱼、神仙鱼在内的一类鱼。由于难以检测,我们只有尽量少吃这些鱼,尤其是鱼的内脏、卵巢等部位(肌肉里一般毒素浓度低),才能规避中毒风险。

Top5:刺尾鱼毒素

名称:刺尾鱼毒素

缩写:

化学式:(上图中省略了钠离子)

毒性:(注射毒性数据,也有说 甚至更低的)

类别:有机化合物,天然产物,聚醚类毒素

来源:岗比藻属(也被翻译为冈比亚藻属)的部分藻类

分类学地位:真核域,色藻界,双鞭毛虫门,横裂甲藻纲,膝沟藻目,屋甲藻科,有甲板亚科,岗比藻属

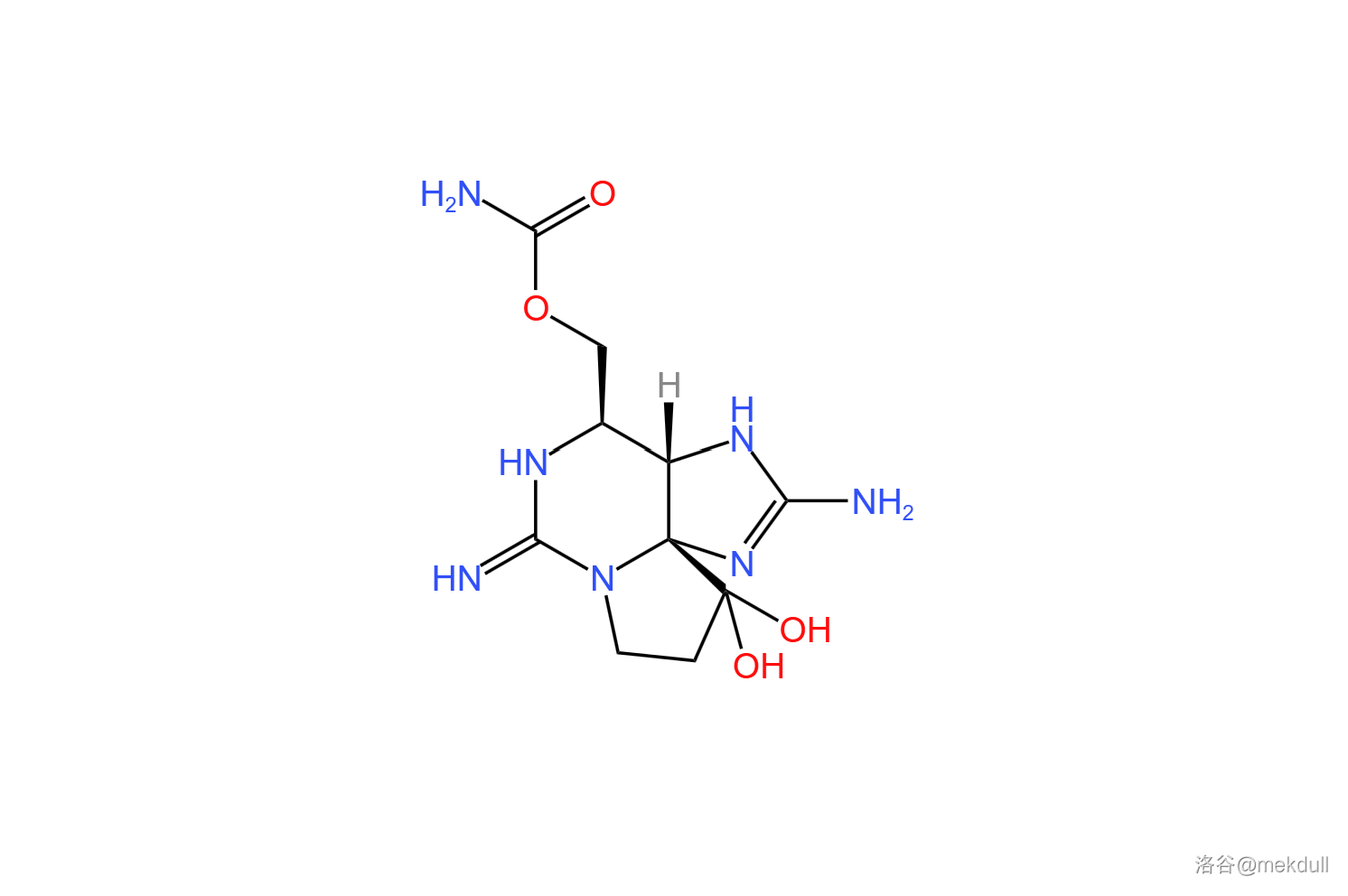

刺尾鱼毒素与雪卡毒素同源,都是由岗比藻产生的。作为已知毒性最大的非蛋白毒素之一,刺尾鱼毒素的结构巨大而复杂,拥有整整

刺尾鱼毒素可以看成一个加强版的雪卡毒素,但是,两者的毒理并不相同。刺尾鱼毒素通过持续激活钙离子通道,导致细胞内钙离子超载,进而引发一系列异常并最终使其死亡。当然,刺尾鱼毒素还有很多重毒理,只不过都还有争议。刺尾鱼毒素通过食物链富集在刺尾鱼等鱼类体内,且经常与雪卡毒素在同一种鱼体内共存。

(上图:一种刺尾鱼,因它的尾柄上有硬质的棘刺而得名。有些刺尾鱼的棘刺可能淬了毒,而毒素正是刺尾鱼毒素。)

刺尾鱼毒素与雪卡毒素经常“并肩作战”。前面提到,雪卡毒素每年在世界上都会导致万人中毒,其实有很大一部分是刺尾鱼毒素的“功劳”。目前发现,其分子中那两个硫酸酯基团发挥了重要的生理作用,也很有可能是其毒性的核心。然而,刺尾鱼毒素的结构实际上直到今天还有争议,在此暂且不做展开。

目前,对于刺尾鱼毒素的各种研究都停留在初步阶段,其复杂的结构使其成为了有机合成界“新的珠穆朗玛峰”,至今无一人攻克其全合成(有课题组称完成了一小半,但仍有许多难题未解决)。我们只能用最传统的方法,从生物体内提取那微乎其微的一丁点毒素用于研究,因此进展很慢。但是,在世界范围内,赤潮越来越汹涌,越来越多的鱼体内检测出了毒素,越来越多的人因这种毒素中毒,甚至倒下。希望有朝一日,我们终能克服这些难题,并找到它的解药和药用价值吧。

Top4:岩沙海葵毒素

名称:岩沙海葵毒素

缩写:

化学式:

毒性:(注射毒性数据)

类别:有机化合物,天然产物,聚醚类毒素

来源:沙群海葵属的部分物种

分类学地位:真核域,动物界,刺胞动物门,珊瑚纲,六放珊瑚亚纲,海葵目,皮沙海葵科,沙群海葵属

(注:有些研究表明,岩沙海葵毒素似乎也不是这些生物自己制造的,而是来源于一些与其共生的藻类。在此姑且不表。)

终于,我们的重量级选手岩沙海葵毒素出场了。虽然不太好说它和刺尾鱼毒素哪个更强,但毋庸置疑的是,它以

岩沙海葵毒素最早被发现于毒沙群海葵中,后来发现它在很多剧毒的珊瑚、海葵中都有存在。这些动物的体表和之前讲过的箱水母一样,具有刺细胞。一旦有其他动物碰到,就会弹射出一根刺丝,将毒液直接注射到其体内。

(上图:毒沙群海葵的图片,发布于

相比于雪卡毒素和刺尾鱼毒素,岩沙海葵毒素显然更加出名,也被研究得更为充分。

与稳定的雪卡毒素不同,岩沙海葵毒素的结构比较脆弱,遇到酸、碱、高温都会分解而丧失大部分毒性。但是,它的实际致死率较高,因为其作用非常迅速,严重者甚至在几分钟内就会死亡。不过,相比于雪卡毒素每年上万的中毒量,真正中岩沙海葵之毒的人可谓少之又少(毕竟也没什么动物会去吃海葵、珊瑚之类的东西)。

岩沙海葵毒素的药用价值已经被我们所发现。它在极低(不到

Top3:白喉毒素

名称:白喉毒素

分子量:约

毒性:(注射毒性数据)

类别:有机化合物,天然产物,蛋白毒素,细菌性多肽毒素

来源:白喉棒状杆菌()

分类学地位:细菌域,细菌界,放线菌门,放线菌纲,放线菌目,放线菌科,棒状杆菌属,白喉棒状杆菌

细菌,这类在地球上无处不在的生物,这个从生命诞生伊始就存在的族裔,经常被当作生态系统最底层的小角色而被我们忽视。然而,由各路细菌产生的蛋白毒素(统称细菌性多肽毒素)却能屹立在已知所有毒物的峰顶。白喉毒素正是其中的佼佼者。

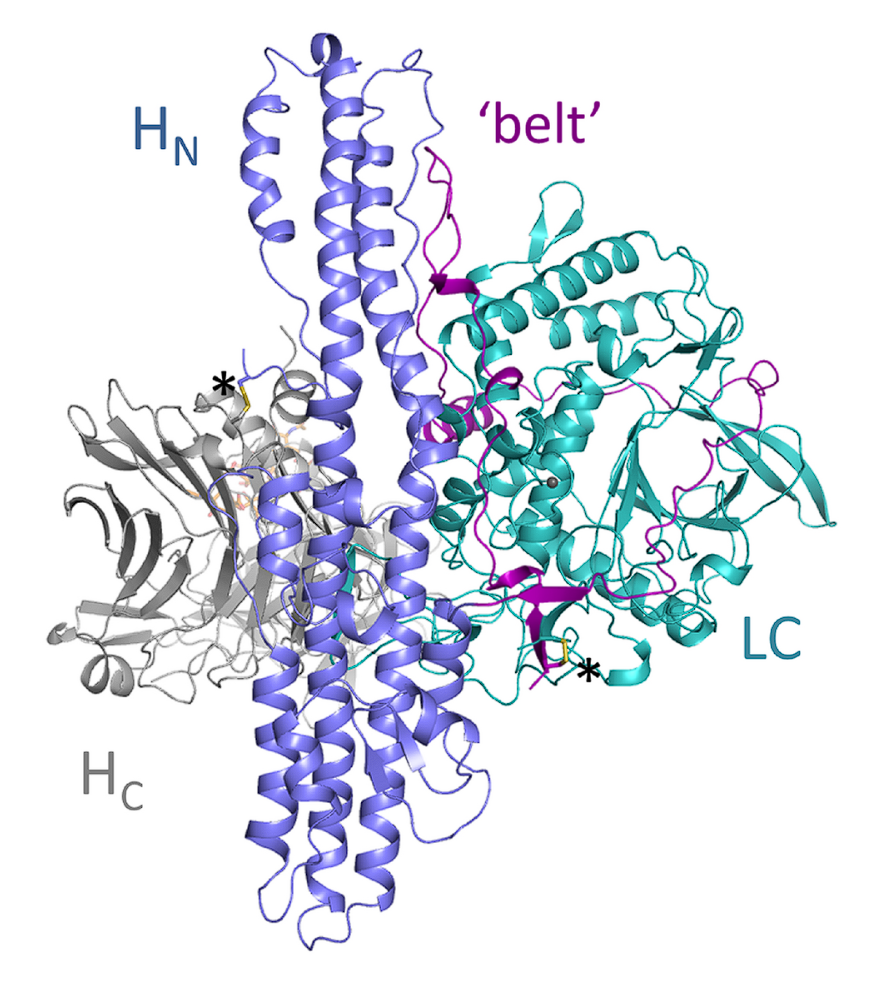

这种物质由

(上图:白喉棒状杆菌的显微图片)

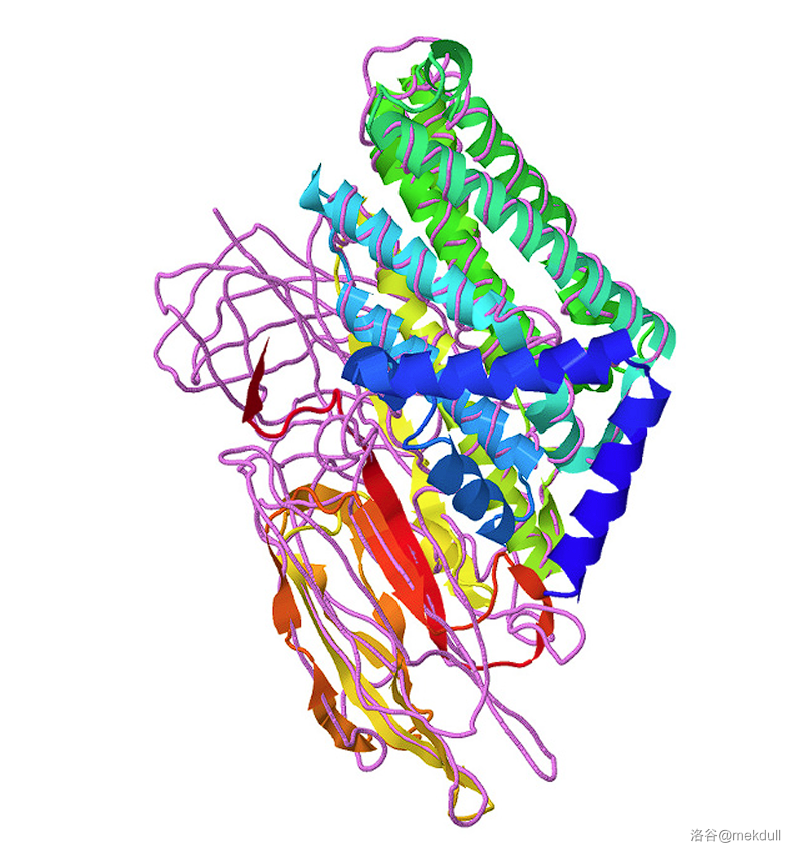

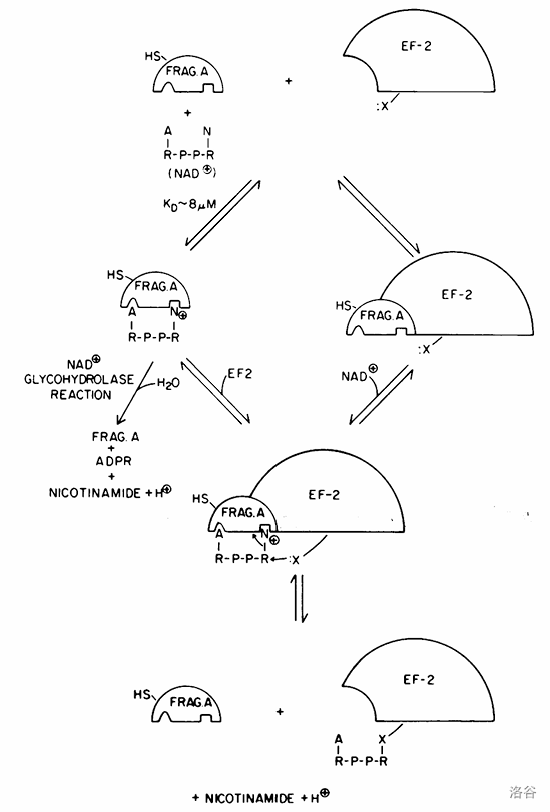

简单来说,这种毒素与蓖麻毒素类似,拥有两条通过二硫键连接的肽链(进入人体后两条链分离)。其中

(上图:白喉毒素

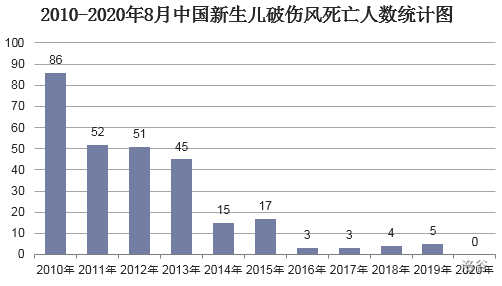

或许有人会问:延伸因子-2是啥?难道它被抑制了细胞就会死掉吗?还真会。延伸因子是蛋白质合成的重要一环,顾名思义,它负责促进肽链延伸。换句话说,如果没有延伸因子,长链的蛋白质就合成不出来,细胞也就会随之死亡。正是依靠着这种毒素,在没有治疗方法的年代,白喉棒状杆菌不知夺走了多少人的生命。在

但是,白喉棒状杆菌真的就这样被打败了吗?并不。在非洲等较落后的地区,白喉仍然在肆虐,而抗生素的使用,也使得细菌们逐渐出现了耐药性。因此,我们无法放松警惕,而是时刻要居安思危。

Top2:破伤风痉挛毒素

名称:破伤风痉挛毒素

分子量:约

毒性:(注射毒性数据)

类别:有机化合物,天然产物,蛋白毒素,细菌性多肽毒素

来源:破伤风梭菌

分类学地位:细菌域,细菌界,厚壁菌门,梭菌纲,梭菌目,梭菌科,梭菌属,破伤风梭菌

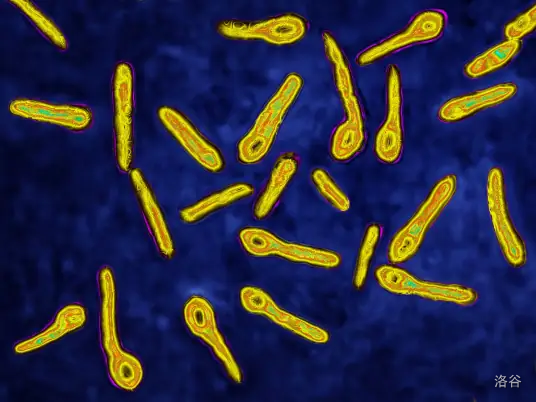

与白喉病类似,破伤风也是一种无人不知的疾病。早在公元前

(上图:破伤风梭菌(芽孢)的显微照片,经后期着色处理)

这种物质的作用直接写在了它的名字里面。刚开始,这种毒素是没有活性的,但它很快就会被切割为两部分,即轻链和重链。随着血液流动,毒素被运送到中枢神经系统,并在这里找到它的攻击目标:抑制性神经元。重链首先与神经元表面的位点结合,将轻链转移至细胞内,主打辅助作用;而轻链一旦进入胞内,就会立刻被激活。它会找到一种叫突触小泡蛋白的蛋白质,并迅速切断之,从而抑制神经递质的释放。这也就意味着,神经信号将无法传递,你的中枢神经将无法命令肌肉舒张,但操纵肌肉收缩的神经元还在忠诚地工作。于是,全身性的、痛苦的、持续的痉挛开始了。

随着更多的毒素到达战场,患者的症状会越来越严重,最终因为呼吸衰竭等原因死亡。在现代医学仍不成熟的

一战时期,贝林(没错又是他)制成了首支破伤风抗毒素,并随即应用于德国军队。

(上图单位:人)

但是,即使如此,破伤风仍然是危险的。对于免疫力低下的老人来说,破伤风的死亡率依然极高。再者,破伤风梭菌广泛分布于全球的土壤中,且可以形成抗性极强的芽孢。芽孢赋予了细菌几乎无与伦比的抗性,使其可以耐受紫外线、辐射、高温以及大部分消毒剂,甚至有报道在琥珀中发现了存活了百万年之久的芽孢。在适当条件下,芽孢可以恢复活性并导致疾病,因此想要完全消灭这种疾病几乎不可能。总之,对于这种疾病,我们还是要以预防为主,并在出现危险暴露的时候去正规医院及时就医。

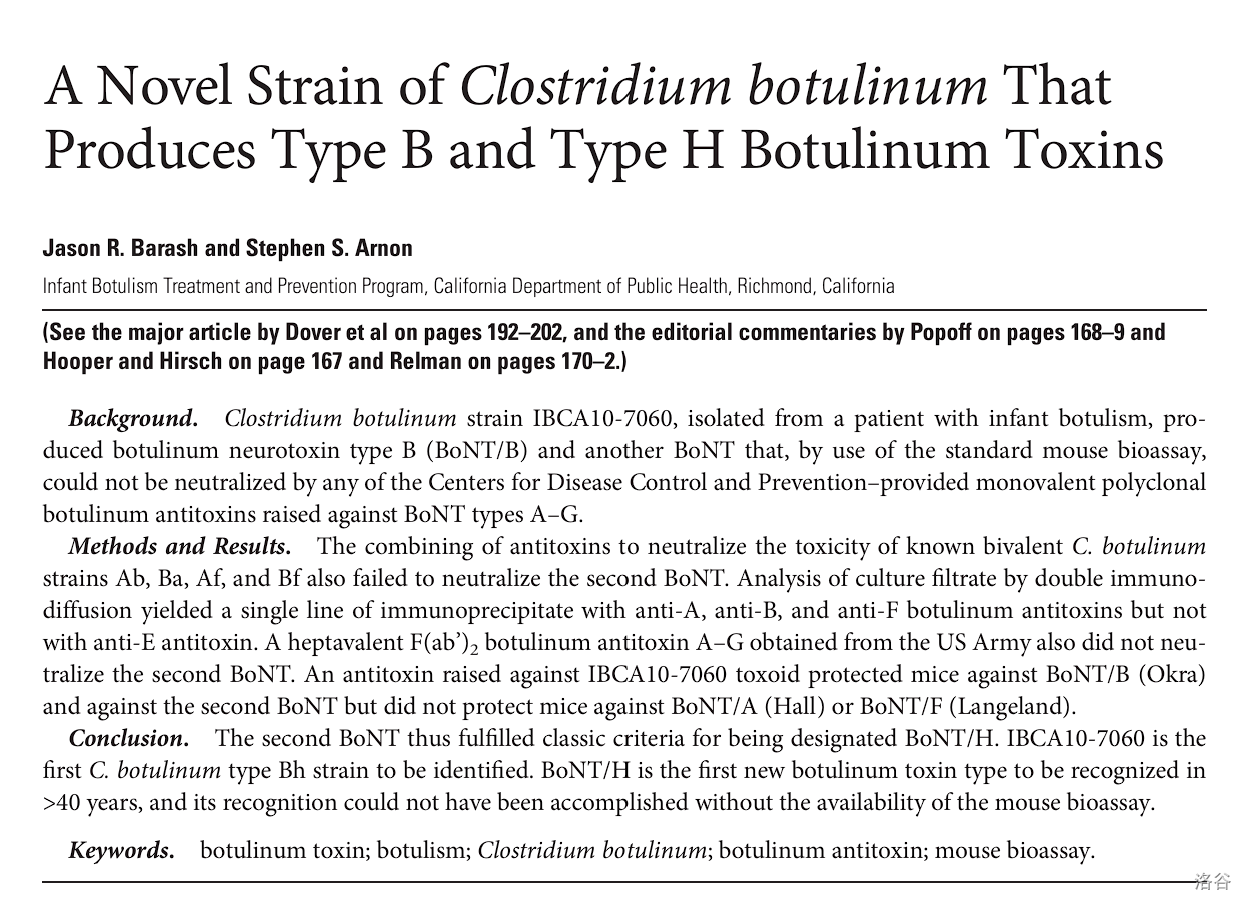

Top1:A型肉毒毒素

名称:A型肉毒毒素

分子量:约

毒性:(注射毒性数据)

类别:有机化合物,天然产物,蛋白毒素,细菌性多肽毒素

来源:肉毒杆菌

分类学地位:细菌域,细菌界,厚壁菌门,梭菌纲,梭菌目,梭菌科,梭菌属,肉毒杆菌

对于早已在互联网上家喻户晓的肉毒毒素来说,各种铺垫都是多余的。但事实上,“肉毒毒素”并不止一种,而我们一般所说的“肉毒毒素”,指的是A型肉毒毒素。它以令人闻风丧胆的

肉毒杆菌同样也是严格厌氧菌,只有在无氧条件下才能生长、繁殖,进而产生毒素。毒素产生的机理也不同寻常,肉毒杆菌会首先产生一种名为肉毒毒素前体的蛋白质,在它活着时该物质会正常地参与其生命活动,对人也没有毒性。一旦肉毒杆菌死亡,其细胞中的蛋白酶会激活之,将前体转化为肉毒毒素。

(上图:肉毒杆菌(芽孢)的显微图片)

自

与破伤风痉挛毒素很相似,A型肉毒毒素在体内也会被切割为轻链和重链两部分,且同样是重链辅助,轻链主攻。不同点在于,A型肉毒毒素主要进攻外周神经系统。当轻链被转移至神经细胞中时,会迅速切断某些关键蛋白,以阻止神经递质乙酰胆碱的释放。于是,肌肉因神经信号无法传递而发生松弛性麻痹,而这其中就包括一些有关呼吸的肌肉——一旦它们被毒素麻痹,中毒者就会因窒息而死。

然而,在一些意想不到的地方,肉毒毒素(包括A型、B型肉毒毒素等)竟能摇身一变,成为人们的宠儿。由于可以使皮下神经麻痹松弛,注射肉毒毒素(当然是远小于致死量的)成为了一种美容手段,用以消除甚至在一段时间内避免皱纹产生。自

(上图:美国生产的

然而,即使肉毒毒素的应用已经如此广泛,依旧有观点对其安全性提出了质疑。毕竟,这可是名声在外的“最毒天然产物”,或许都没有之一。人类真的这么有自信宣布它已经被“驯服”了吗?有研究发现,A型肉毒毒素可能并不像通常认为的那么简单,它可能具有穿透血脑屏障,甚至直接作用于脑干的能力。总之,学术界仍然在为此争论不休,这里也就不做展开了。

由于可以形成抗性极强的芽孢,肉毒杆菌广泛地分布于自然界中,在每一捧土壤、每一瓢湖水中都有它们的身影。因此免不了的,它们也会感染人类的食物,尤其是某些肉制品。幸运的是,人类发明了防腐剂,以及各种杀菌工艺。不知道是否有人曾看到过,某些肉制品的添加剂栏目中有“亚硝酸钠”。没错,这种在化学课上老师反复强调“有剧毒”的物质,其实是杀灭肉毒杆菌的功臣。此外,各种肉毒毒素都不耐高温,常规的烹饪即可使其彻底失活。因此,我们并不需要望之生畏。

3.总结与后记

正如你所见,这篇文章讨论了

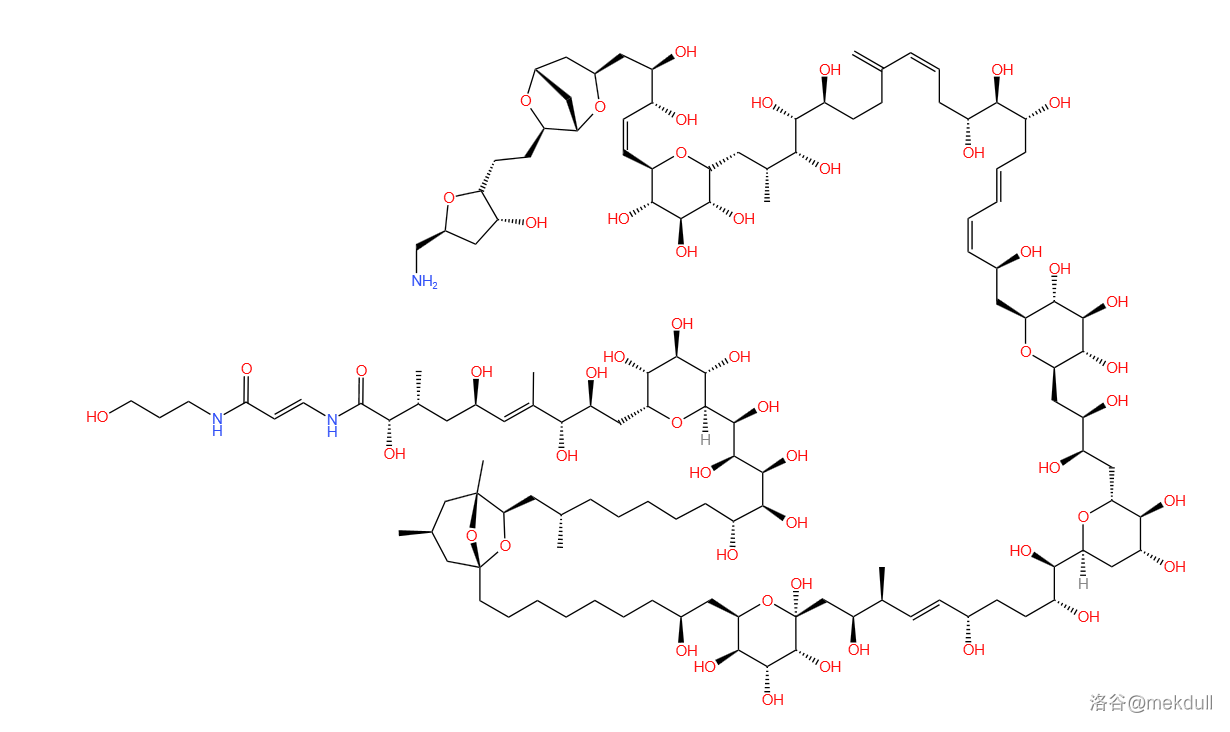

时至今日,新的毒素还在不断被发现,并可能颠覆我们以往的认识。比如,

(上图:《一种产生

有人会问:我们为什么要冒着风险,研究这些致命的毒素呢?或许与你的想象恰恰相反,很多时候研究毒素是为了救人性命。我们都说“是药三分毒”,但其实我认为,把这句话反过来,说成“是毒三分药”也很有道理。在自然界,生死本就是一体两面,很多时候毒药和解药都同为一物,只是剂量和用法上的差别。治疗白血病的砒霜、治疗有机磷中毒的阿托品、治疗肌肉运动紊乱症的肉毒毒素都是这方面的明证。此外,了解了毒素的运作机理,我们才能更好地去设计解药,从而挽救后续中毒者的生命。

即使抛开治病救人,研究毒物也有其他重要的意义。比如,在白喉毒素的氨基酸序列被破译之后,人们希望可以用它反推编码这种蛋白质的基因序列。但人们惊讶的发现,反推出来的序列根本就不存在于普通的白喉棒状杆菌体内,反而是存在于一种名为

(上图:噬菌体感染细菌的流程,可以看到在左侧溶原周期中,噬菌体会把自己的基因整合进细菌内,这个过程就可能让共生菌变成致病菌)

溶原性转换理论不仅解答了为何一些人体共生菌会突然转变为致病菌,也为这方面的研究开辟了一片新天地。目前发现,诸如霍乱弧菌、金黄色葡萄球菌等臭名昭著的细菌都需要进行溶原性转换才能致病。

总之,对毒物的研究始终在生物学、化学等学科中占据重要地位。每种毒物都是双刃剑,只要将其用到好处,便可以造福人类。而科学研究,正是在指引我们如何趋利避害,如何将恐怖的毒药变成救命的良方。这是一篇比较硬核的毒物科普,或许它读起来并没有某些营销号的那么爽、那么易懂,但我希望这篇文章中的知识能真正让你看到这个世界的精彩。我会在下面放上参考的资料,如果有需要可以进一步阅读。